欢迎来到相识电子书!

标签:往事

-

何时能报答 良友第3辑

有朋友说,两辑《良友》的头题文章都和死亡有关,如此《良友》,难道编者对死亡话题有着 格外的关注。想想也是,《良友》一辑的开篇是《一个抑郁症患者的遗书》,是一位朋友自杀前留下的遗书。《良友》二辑的首篇《最后的昌耀》,是记录诗人昌耀 晚年走向自杀的过程。两篇文章都是以两万多字的篇幅将一个人自己结束自己生命的艰难呈现给读者。何以如此呢?其实与《良友》的编辑宗旨相关——对人的生存 的关注,对坚强而脆弱的生命的关怀。并不是特意展现悲壮的死亡,而是因这悲哀的死亡令我们感受到了人生的艰难和精神的重负。现在《良友》第三辑《何时能报 答》也面世了,开篇仍是一个关于死亡的话题。与《良友》前两辑开篇的死亡话题相比,本辑的头题《残酷的往事和青春》更具有震撼人心的叙述。作者是移居海外 的沈睿,她写的是二十多年前曾震惊了中国的一件突发案件的当事人和她的青春记忆。因为特殊的视角,独特的体验,在多年之后的回顾中,往事与青春的残酷也就 不再仅仅属于个人。 关于这篇“残酷青春往事”的写作,沈睿这样描述它的本质:二十多年前,姚锦云的事件震惊了中国,在听到她是我的朋友后,诗人杨炼对我和我那时的男朋友说, “操,这真够你们写的了。” 我静静地坐在一边,没有说话,而心中却在尖叫,写?这不是写作!不是写作!对沈睿来说,她的朋友姚锦云的残酷往事与自己的青春有着割不断的牵连,今天的回 忆,是为了姚锦云,更是为了她自己:“记忆在记忆的隧道里闪现着阴暗的光芒。一个人可以回忆童年,少年和过去,但是无法找回的是一个如今已中年的人在20 岁时对生活的感觉。如今我白发散落在发间,过去的男朋友成了丈夫又成了前夫。那生于斯长于斯的古老的、绿荫掩映的北京成了一个现代得让我不知如何是好的城 市。一切都变了。”是的,一切都变了,但也有不变的,这就是对往事的刻骨铭心的追怀。当年的女司机姚锦云,驾车疯狂冲向天安门冲向了惊慌失措的游人…… 对此,我仍记得当时从新闻中听到这一恶性案件的震惊和愤怒,时隔二十多年后的今天,再读沈睿的记忆,我对这一事件有了透彻的了解,愤怒依然,但已不仅仅是指向姚锦云。她毁灭了别人的生命,她也毁灭了她自己的生命,她走向毁灭的道路却让人欲说无语。 在对“别人”的往事记忆中,更有着对自己残酷青春的剖析,沈睿关于青春记忆的痛苦是双重的,“别人”的遭遇与自己爱情的幻灭。沈睿说,当时,她的男朋友写 了那首让他出名的诗歌《希望号渐渐靠岸》,但同时,他对爱情又显然不是专一的,“我并不知道背叛的号角,当他拥抱我的时候,就在我的耳边吹响着,达达达地 嘹亮地吹响着。我以为爱情是青春的纯洁的水仙,我把忠诚看成爱情理所当然的护城河。” 沈睿的记忆是忧伤的。 本辑《良友》所关注的一位普通人物是刚过而立之年就不幸病逝的孙世祥。用孙世祥朋友的话说,孙世祥走过的路超乎常人想象的艰辛。他出生的发拉村,海拔近 3000米,是典型的高寒贫困村,祖祖辈辈靠种植洋芋、荞麦为生,交通不便,信息闭塞。从云南偏僻山村走出来的孙世祥,在他去世后,因他的一部长篇小说 《神史》引起了知识界的关注,把他喻为真正来自底层的代表,发出民间真实的声音,尤其是在钱理群和余世存等人对其人其文给予了高度评价后,孙世祥如一阵风 刮过了知识界。现在,收入在该辑《良友》中的就是一个真实的孙世祥和他的所言所思所为。本辑的书名《何时能报答》就是孙世祥一篇文章的题目,这也是他写给 父亲的无助的告白:父亲把一生献给自己的儿女们,如今仍是满身债务,仍穿他那多年就烂了洞的裤子,仍在遥远的小山村用他的锄头、用他的双手,侍候着几代人 耕种了近一百年的土地,过着贫穷的生活。而做儿子的竟不能济助万一,更莫说报答他、奉养他……当然,本辑所展现的孙世祥也并非全面的孙世祥,他也有着他自 身的局限性和迫于生计的考虑而不得不承受灵与肉的冲突。但来自大山里的孙世祥,还是以他原生态的民间声音唱出了那片贫瘠土地的悲哀和希望。 对人的生存和相对于时代的影响的关注是《良友》的宗旨,也更致力于揭示相对于沉默的大多数中的个别的“另类”的人生,譬如:《对束星北的进一步追踪》(刘 海军),一部《束星北档案》引发了读书界的思考,也引发了对束星北个人的争鸣,尤其是一些束星北同时代人比如他的学生和同事等等,其中一个焦点,就是束星 北是否是一个“病人”,从时代环境所加于束星北的羁绊和束星北迥异于常人的个性来说,束星北的确是一个“病人”,但正如他的同学王淦昌所说,束星北说出了 他们想说而不敢说,做出了他们所无法做到的事。正因如此,在《束星北档案》的作者看来,束星北的故事没有完结,也不会完结。他可能会从我们的视线里淡出, 却不会消失,我们早早晚晚还要与他遭遇。他是一座山,将丈量着一个时代的高度与胸襟,他永远地横亘在那里了,我们绕不过去。总有一天,我们要面对,会面 对。相比于束星北当年的寂寞无名,老舍自然是家喻户晓,虽然老舍已成了“常识”,但关于老舍的话题仍有许多值得探究,这也是《老舍的晚年岁月》一文的意义 所在。该文一步步揭示了晚年老舍走向死亡的历程,尤其是老舍自杀的原因,作者以林斤澜等人的回忆,见证了老舍之死的家庭原因。 《良友》的视野力求宽阔,这也是《在辩护中晕眩》和《黄河故道上的村庄》这样内容和风格迥然不同的文章能同时排列在一起的缘由。 -

良友忆旧

《良友》是中国现代出版史上最负盛名的画报,这本《良友忆旧》的作者马国亮是画报的总编,他在92岁高龄时写下了这部书。他以清新的笔触,平实的叙述,娓娓道出他所亲历的《良友》创办始末,披露鲜为人知的众多文坛故事,生动地再现20世纪30年代上海的文化风貌。 -

中国生活记忆——建国65周年民生往事

本书紧紧围绕民生主题,从百姓衣、食、住、行等方面的流行变化角度切入,选取了留存在记忆深处,着实拨动过人心的与生活有关的那些民生往事,全面反映中国民生从1949-2014间65年的时代细节变迁,展现了共和国65年的社会成长史和流行进化史。本书图文并茂,收集了民间大量珍贵、生动的老照片,是向建国65周年献礼,是一本向广大读者呈现的最美好、最精彩、最通俗的社会类文化读本。 -

无希望的爱恋是温柔的

这是一本具有创见性得学术著作,在占有第一手资料得基础上,以作家的婚恋为切入点,系统梳理了中国现代文学史上的鲁迅、胡适、郭沫若、郁达夫、田汉、徐志摩、茅盾、庐隐、石评梅、丁玲、戴望舒、萧红、张爱玲和何其芳等著名作家、诗人和戏剧家的婚恋经历,与之相关的创作,以及相互的映照关系,从而探讨中国现代作家创造的内在驱动力,作品产生的缘由,以及风格变化的原因,解决了一些长期困扰现代文学研究界的疑难问题,还原我们耳熟能详的一些作品的本来面目。 -

再见,老杂志

《再见,老杂志:细节中的民国记录》内容简介:20世纪30年代,是出版业的繁荣期,1934年更是被称为“杂志年”。《再见,老杂志:细节中的民国记录》选取当年有较大影响的数十种杂志,以这些杂志为视窗和平台,力求反映那个时代的社会细节,包括思想观念的演进、文化理念的冲撞、社会消费的趋势,以及知识分子和底层人民的现实生活等。 -

谁比谁活得更长

1988年5月4日,是北大校庆九十周年。整个学校都在狂欢。晚上,我一个人在校园里游荡,碰上高年级的学姐易敏,她和几个作家班的学员在一起,我也跟他们一起去喝咖啡。其中有女诗人伊蕾。我早已听说过她的名字。第一次见到她人,在咖啡厅暗红的光里,我被她的脸震慑住了——二十岁了,我还从未见过这样一张被磨损的女人的脸,那脸上有一种被痛苦、被屈辱、被岁月毁坏的无形的痕迹,有一种无意识的、不自觉的痛楚与冶荡。只可惜我当时太小,无法领略那张憔悴的脸上动人的美。相反,坐在她的对面,我替她害羞:她这样堂皇地坐在那里。 很晚我才去读她的诗——1995年4月12日,我在书店里买了一本1990年出版的她的诗集:《女性年龄》,我翻到后记,第一句话就是:“我好象天生就老了。”我为什么没有更早地读到? -

温故(之一)

《温故》是一种陆续出版的历史文化读物。以今天的视角来追怀与审视过去,并为当下的生存与未来的发展提供一种参照。所谓“温故而知新”。《温故》力求史料鲜活,视角新颖,观点独到,内容大体包括以下三方面:对人类以往生存状态的追怀;对历史的审视与反思;对历史文化遗迹与遗留文本的重温。 -

水

《水:张家十姐弟的故事》主要内容:叶圣陶曾说:“九如巷张家的四个才女,谁娶了她们都会幸福一辈子。”这四个才貌双全的女子便是张元和、张允和、张兆和、张充和四姐妹。20世纪20年代,她们创办了家庭刊物《水》,中间停南多年,1996。年在九十多岁韵张允和的倡议下复刊,此拳被称为“大奇迹”。《水(张家十姐弟的故事)》精选了半个多世纪以来,张家四姐妹和她们的六个兄弟发表于《水》的随笔、诗词、书信等,其中无论是正史传记还是稚子童言,莫不生动有趣,从各个方面反映了这个大家族一百多年来的风雨变迁,具有很高的史科价值和文化积累价值。而字里行间流露出的家庭成员之间互相关爱、夫妻之间患难与共的绵绵温情,更是给人温暖、让人感动。随文配有大量张氏家族老照片,图文并茂,让人赏心悦目。 -

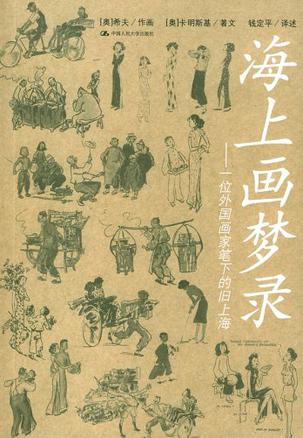

海上画梦录

这里,似乎每一条石库门的门缝里,都原来藏着一段段回肠荡气的小说名逸事;任何一间旧式大楼的厅堂里,全都曾经演出过一幕幕波澜壮阔的活剧;而在不知哪条弄堂里蜗居小屋的斑驳的墙边,一不小心,就能让人踩到当年轰轰烈烈的劫灰余烬,或者是寂寥多年的历朝金粉…… 这些画让我们今天还能身历其境地看到“旧上海”的当年风采,那时上海独一无二的人生百态、风土人性和镜花水月。凭借着这些,来回味往日欢声朗朗的笑语喧哗;或是抚摩旧日伤痕累累的疤痕血泪;或者指点给自己的子侄辈看“阿婆三五少年时”;或者兼而有之、杂而有之…… 本书是一册二十世纪上半叶中国和上海的历史画卷,也是当时社会百态的艺术百科全书。画家的笔触深入到那个时代中国老百姓生活的各个层面,从市井风情、人生百态、街头巷尾到难胞流民、贩夫走卒、三姑六婆,在画家笔下无不生擒活捉、万象毕来、穷形尽相。画家以高超的大师级手法,真实生动地描绘了一个载歌载舞、繁华隆盛,但同时也是贫穷落后、饱受欺凌的上海。这些绘画具有极大的震撼力和感染力,趣味盎然的背景文字和简明洗练的图片说明,更是为其增色添色。本书兼备艺术魅力和艺术创作参考价值,无论是对一般读者,还是对专业人士,都是值得珍藏的经典之作。 -

往事

广为人知的民国历史人物,鲜为人知的逸事趣闻。胡适、徐志摩、闻一多、丁玲、蔡元培、鲁迅、张学良、沈从文… …在他们的辉煌背后藏着什么样的辛酸故事,在他们的才华背后又有多少鲜为人知的浪漫爱情往事。 侠骨柔情背后有多少不忍揭开的伤疤 风花雪月背后有多少望穿秋水的双眸 风流总被雨打风吹去,多少豪杰被淡忘··· ··· -

成都往事

《成都往事》中国版《朋友》、《美国往事》。继慕容雪村之后最具有“地标性”的都市情感力作。 曾经,一个很可爱的男同学问过我:“娅西,你哥是不是黑社会老大?”我回答他说:“我哥不是黑社会,他是天底下最厉害的英雄!”男生又问:“那你哥是不是起码认识一千人啊?”一千,这个数字在我们的心目中等于非常非常的多了,庞大得近乎成都市人口的多半。我不知如何回答,到底是不是一千呢?正在想着,男生又迫不及待地问:“那我长大以后能不能跟着你哥?你帮我给你哥说一下嘛!”我满口答应下来,说:“他们打架都要拿很长的刀,你敢不敢啊?”男生自信地保证:“怎么不敢?而且我相信我长大了一定有胸毛!”即使我没明白胸毛和砍人之间会有怎样的联系,但还是觉得他长大以后一定是个人才。 本书包含了一个人在这个世界上所遇到很多情感和波折,友情、爱情、时代、梦想、冲突、复仇、绝望、逃避、寻找自我、责任、怀念,甚至音乐。它是一场不愿醒来的梦,梦醒后只剩下无限感慨。 故事由主人公娅西与海豹的重逢开始,引出六个儿时伙伴之间的友情。故事发生的主要时空是80-90年代的成都,娅西、娅杰、海豹、骆驼、飞机和楚敏是相互陪伴着一起长大的儿时伙伴。少年的欢乐和梦想,都在他们的友情岁月里沉浮。 -

北京的红尘旧梦

北京是一座占老的剧院,台上戏码转换不迭,有华丽的出场,也少不了沧桑与飘零…… 那些文人丛中的旧闻轶事、政界学界里的陈迹残影,平和之中带有诗意,雍容之中包含智慧,温和之中积蓄着狂放与炽热——这些无一不是我们先辈的人性历练、社会写照,而那个时代更有着令我们着迷的一份精致和清雅。 读《北京的红尘旧梦》,偷得浮生半日闲,与作者一道,沉入北京红尘旧梦——游关汉卿的元大都,纳兰性德的王府,观八国联军劫后赛金花的北京,看张恨水的啼笑因缘;与蔡锷小凤仙成千古知己,同林徽因、梁思成伤吊古城的消逝;老北大与新青年,京剧与旗袍。。。。。。北京在你的眼中,你在谁的眼中? -

陈寅恪和他的同时代人

《陈寅恪和他的同时代人》是继我的博士论文《陈寅恪与中国文化》之后,又一部关于陈寅恪学术思想以及陈寅恪与其同时代人关系的专著,算是我这些年来有关研究的一个总结。在《陈寅恪和他的同时代人》写作过程中,不少学术界前辈给予了热心的鼓励与指导,同时我也从不少学术界同行那里得到很多启示与教益。对此除在注释和参考文献中一一注明外,也在此表示衷心的感谢!此外,在写作方式上,为了做到尽量通俗易懂,在内容和表述方面也进行了一些尝试,但愿还不算是失败。 -

盛氏家族·邵洵美与我

《盛氏家族•邵洵美与我》的主要内容是:一位本是平凡的女子,只因出身名门,又嫁了一位颇受争议的颓废派诗人,其一生就抹上了历史的苍茫底色。当年文坛对邵洵美有个“孟尝君”的称誉,说的是他呼朋引类,诗酒纵谈,总是那埋单人。他与徐志摩、郁达夫、林语堂、沈从文等文人过从甚密,与徐悲鸿、刘海粟、叶浅予、张正宇等画家称兄道弟……似乎三十年代的文坛到处活跃着他的身影,这位剑桥归来的年轻诗人,富家子,还是个公认的“美男子”出尽风头。 -

梅兰芳画传

作家出版社重点图书品种“世纪华人画传丛书”继《宋美龄画传》、《邓丽君画传》之后,又推出一本著名人物传记《梅兰芳画传》。该书同《宋美龄画传》一样同是小16开,16幅彩图及双色印刷。装帧设计精美而富有文化意韵。书中收二百余幅老照片及梅先生亲笔画作配以优美文字,诠释梅兰芳的一生。尤其是梅兰芳与两位夫人的相儒以沫感情,名伶孟佟的恋情,与文化名人齐白石、胡适的友情以及与毛泽东、周恩来对他的关心,鲁讯的评价等更值的玩味。 -

记忆:往事未付红尘

他们是半个世纪前的政坛风云人物,他们代表了中国从政知识分子的学养和风骨,他们不幸成为的“最后一代贵族”。本书真实的再现了先辈们的一时叱咤与一生坎坷,部分还原有历史应该具有的真相。书中讲述了陈独秀、胡适、梁漱溟、张季鸾、陶行知、邵力子、章乃器、张东荪、张申府、康同壁、黄万里、胡风、张庚、翦伯赞等上个世纪初中国政坛风云人物故事。 -

我想告诉你,我不配做你的兄弟

给我一种朴质的震撼的激情年代。 不浮夸不虚假的情感. ... 不同于其他哗众取宠的网络小说. 来自70少年真实的回忆.. im -

1966年

发生在1966年的故事。日常市井中普通的人们,在那特殊一年里,日复一日的懵懂和不宁。王小妮用她从容的文字、含蓄的方式,还原那一年中,北方城乡间各不相同的人心冷暖。触碰了突然事变的降临带给平凡人们的影响,故事简单而蕴藏的情感深远。 他们的故事绝非特殊,而是普通又普遍的。这些普通人,从事各种行当,背负各种历史,在这个人人自危之年的某个临界点,他们的生活发生了身不由己的改变——这改变不是轰轰烈烈的生死抉择,而是灰色地带的沉浮明灭,人性的斑斓底色由此彰显。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友