欢迎来到相识电子书!

标签:政治

-

雅典政制

亚里士多德唯一一部存世的城邦政制研究著述 最早的权威中译本 史学大家林志纯先生倾力译作 ———————— ———————— 本书是古希腊哲学家亚里士多德唯一一部存世的希腊城邦研究著作,讲述了雅典城邦制度的发展情况,细致梳理了雅典民主的诞生和发展历程,为后世研究希腊城邦制度提供了极具价值的史料。 -

未来100年大预言

耸人听闻但让人警觉的战略大预言 2020年:虎图腾下的中国能否崛起? 2050年:美土波日列强打响第三次世界大战 2080年:太空电站向地球供电 2100年:墨西哥挑战美国强权地位 别以为你在看科幻小说,这些惊人之语皆来自乔治•弗里德曼这本让人期待已久的新书。这位预言大师把目光投向遥远的未来,为21世纪即将发生的巨变勾画出一幅清晰的图景和可读性极强的百年语言。未来战争在哪打、为何打、如何打,哪些国家将获得和失去经济和政治权力,地缘政治、科技、人口、文化以及军事等方面的主要趋势如何改变我们在新世纪的生活方式,只有他能说得清楚。 本书绝非迎合猎奇心理的娱乐书籍。弗里德曼以多年研究的报告成果,绵延百年的历史纵深和宽广的地缘战略视野,在我们面前徐徐展开未来100年让人尖叫迭起的画卷。 预言有风险,相信需谨慎。 战略预测公司(STRATFOR) 背景和成功案例 乔治•弗里德曼以犹太人天生的灵敏嗅觉,一手创立了私营情报预测机构“战略预测公司”(简称“战预”),总部设在得克萨斯州首府奥斯汀,是全球首屈一指的未来趋势、情报资讯分析机构,为各国政府、《财富》500 强提供建议和经营环境解析,提出全球大战略思考架构下的行动方向,是美国唯一一所可以公开合法出售情报分析成果的私营机构。“战预”在全球各地与分析家、学界、智库和各领域顶尖人士合作,将搜罗的情报信息严格筛选整理,为客户提供现场情报、深度分析和战略预测三大重点产品。因此,“战预”公司在美国又被称为“影子中情局”或“民间中情局”。在中情局因情报不准广受指责诟病之际,“战预”反而名声鹊起。 1996 年“战预”公司刚刚成立即成功预测了亚洲金融危机,还是唯一现场解析1999 年北约空袭科索沃战况和未来冲击的私营机构,而所用的方式竟是从战场给CNN 发电子邮件,不花一分钱就办了中情局花大价钱也办不到的事,经由《时代》杂志披露后确立了该机构的权威地位。“9•11 ”事件后,该公司更首度对大众定期有偿提供信息,预测基地组织及布什政府的策略方向。该智库也曾经准确预测巴基斯坦、阿富汗紧张局势升级的关键因素,破解拉美毒枭组织的经营结构,并对美国总统奥巴马新政面临的挑战提出精辟建议。 国际畅销书《未来100 年大预言》全球震撼登场 -

大博弈

《大博弈:全球政治觉醒对美国的挑战》内容简介:美国的外交政策已经出现了问题。用传统的说法来讲,美国是自罗马帝国以来最强大的国家,但其面临的挑战也日益增多:恐怖主义和其他非国家行为体、中国作为世界强国的崛起、全世界对美国意图的不信任…… 兹比格涅夫·布热津斯基和布兰特·斯考克罗夫特,两位美国最具权威的外交政策专家,都曾担任过美国国家安全事务助理。在《华盛顿邮报》专栏作家戴维·伊格纳休斯的主持下,他们解析了美国所面临的最重要的外交政策挑战:美国应该从伊拉克撤军,还是继续留在那里?美国应该如何与伊朗、以色列和巴勒斯坦打交道?美国用什么样的强度来推进北约边界直至俄罗斯边境?布热津斯基所说的“全球政治觉醒”有多重要?美国如何面对一个日益强大的中国?美国必须捍卫自己在远东的地位吗,如何捍卫?……他们认为,美国今后几年内的外交决策将决定美国超级大国的地位还能维持多久,唯有改革才能将美国这艘大船带入最佳航道。 《大博弈:全球政治觉醒对美国的挑战》将帮助我们更加了解美国的全球战略及其对华外交政策的走向。 -

星条旗下的驴象之争

《星条旗下的驴象之争》内容简介:从1789年第一次大选。到刚刚结束的2008年大选,二百余年总统选举的历程不仅是各派政治势力争夺美国最高领导权的直接对抗,更是美国民主体制不断发展成熟的一个缩影。《星条旗下的驴象之争》以历届总统选举为主线,放眼二百多年来的美国政治风云,以轻松的笔调将政坛争霸中的趣闻轶事娓娓道来,勾画出美国政坛上一个个个性鲜明的人物形象,并力求以此折射二百余年美国民主体制的演变过程。 -

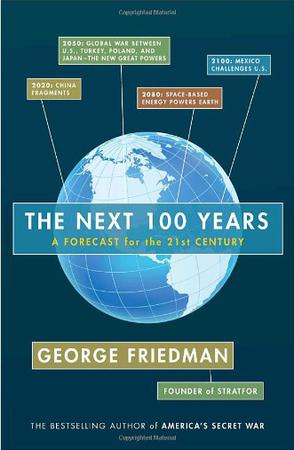

The Next 100 Years

Amazon.com Review Amazon Best of the Month, January 2009: "Be Practical, Expect the Impossible." So declares George Friedman, chief intelligence officer and founder of Strategic Forecasting, Inc. (Stratfor), a private intelligence agency whose clients include foreign government agencies and Fortune 500 companies. Gathering information from its global network of operatives and analysts (drawing the nickname "the Shadow CIA"), Stratfor produces thoughtful and genuinely engrossing analysis of international events daily, from possible outcomes of the latest Pakistan/India tensions to the hierarchy of Mexican drug cartels to challenges to Obama's nascent administration. In The Next 100 Years, Friedman undertakes the impossible (or improbable) challenge of forecasting world events through the 21st century. Starting with the premises that "conventional political analysis suffers from a profound failure of imagination" and "common sense will be wrong," Friedman maps what he sees as the likeliest developments of the future, some intuitive, some surprising: more (but less catastrophic) wars; Russia's re-emergence as an aggressive hegemonic power; China's diminished influence in international affairs due to traditional social and economic imbalances; and the dawn of an American "Golden Age" in the second half of the century. Friedman is well aware that much of what he predicts will be wrong--unforeseeable events are, of course, unforeseen--but through his interpretation of geopolitics, one gets the sense that Friedman's guess is better than most. --Jon Foro Review "With a unique combination of cold-eyed realism and boldly confident fortune-telling, Friedman (America s Secret War) offers a global tour of war and peace in the upcoming century. The author asserts that the United States power is so extraordinarily overwhelming that it will dominate the coming century, brushing aside Islamic terrorist threats now, overcoming a resurgent Russia in the 2010s and 20s and eventually gaining influence over space-based missile systems that Friedman names battle stars. Friedman is the founder of Stratfor, an independent geopolitical forecasting company, and his authoritative-sounding predictions are based on such factors as natural resources and population cycles. While these concrete measures lend his short-term forecasts credence, the later years of Friedman s 100-year cycle will provoke some serious eyebrow raising. The armed border clashes between Mexico and the United States in the 2080s seem relatively plausible, but the space war pitting Japan and Turkey against the United States and allies, prognosticated to begin precisely on Thanksgiving Day 2050, reads as fantastic (and terrifying) science fiction. Whether all of the visions in Friedman s crystal ball actually materialize, they certainly make for engrossing entertainment." --Publishers Weekly This is a book about unintended consequences and how the constraints of time and place impact the behavior of individuals and nations and offer a view of future events. [Friedman s] theories are fascinating....This is an excellent book. --Booklist Futurologist Friedman entertainingly explains how America will bestride the world during this century. Prophecy, whether by astrologers, science-fiction writers or geopoliticians, has a dismal track record, but readers will enjoy this steady stream of clever historical analogies, economic analyses and startling demographic data. Kirkus There is a temptation, when you are around George Friedman, to treat him like a Magic 8-Ball. New York Times Magazine Barron s consistently has found Stratfor s insights informative and largely on the money as has the company s large client base, which ranges from corporations to media outlets and government agencies. Barron s One of the country s leading strategic affairs experts. Lou Dobbs --. [A] unique combination of cold-eyed realism and boldly confident fortune-telling....Whether all of the visions in Friedman s crystal ball actually materialize, they certainly make for engrossing entertainment. --Publishers Weekly --This text refers to the Audio Cassette edition. -

The Soldier and the State

Samuel P. Huntington的《军人与国家》这本书是在1957年出炉,1988年再版。时隔半个世纪,至今它仍然是军事政治学或文武关系理论上广受重视与引证的经典之着。1997年的美国《外交事务》(Foreign Affairs)期刊(Sept/Oct,214-37)将他这本书选为最近75年来重要的著作之一,也是其中军事、科技类6本中之一。伊利奥.柯汉(Eliot A. Cohen)负责军事、科技类各书的简介。他将杭廷顿这本书与芝加哥加大学社会学教授莫里斯.简诺维(Moriss Janowitz)的《专业军人》(The Professional Soldier: A Social and Political Portrait,1960)一并介绍。 根据柯汉的简介,这两本重要著作呈现出对于军事专业和它与民间社会关系的两种分歧的见解。就杭廷顿来说,军人和政治家之间的紧张关系,其根源在于专业主义的本质。他将军人心态(military mind)描述为具有保守的、现实主义的和悲观的人类本质,提出以「客观统制」(objective control)作为文武关系最适宜的形式。这种文人统制(或称为「文人领军」)形式是以尽力扩大军官团的专业主义,包括军官团在一种清楚界定的军事氛图内的自主性,来达成目标。简诺维是美国军事社会学的开创者。他提出不同的观点,辩称军官团已产生一种根本性的转型,即他所主张的「保安警察」(constabulary)模型,也就是说,军队逐渐转变成类似警察武力,在严密掌控和受到限制的环境下来组织和运用暴力,并与他们所保护的社会保持紧密的连结。柯汉认为,这两本出色的著作,看法不同,但都包含了对处于纷乱时代的军事专业最具洞察力的评价。 西方学者对文武关系的研究始于第二次世界大战期间,但对这一主题或领域作进一步分析的特定兴趣,要到1950年代末期以后才得到真正的发展。最重要的发展即表现在上述两部经典著作。这两项研究共同的一个宏观面观点,强调了军官职业是一种专业,具有某些增进效率和责任感的特质。 在《军人与国家》这本书中,杭廷顿认为军官阶层是一种充分发展了的专业,因为它相当程度地显示出理想型专业模式的三个主要特征:专业技术、责任感和团队意识(1957, 8-10)。不过,军队是在一个无视于政治或其它非军事性考虑的政治环境里实现它的目的,所以它的专业主义可以总结为具有运用致命性暴力的专门知识和技术能力,自我认同的团体意识,以及对更大团体的最终责任感。 根据杭廷顿的看法,只有涉及和致力于暴力管理的重要知识和技术的军官才是军事专业人员。这意味着,像军中被派任的律师和医生,以及招募来的士兵,都不能被分类为军事专业人员。而且,后者的特征来自,并且是由军事任务的内容和功能所造成的。因此,专业军官尤其应服从和效忠于国家的权威,增长军事知识与技术,致力于运用其技术保障国家的安全,并且在政治上保持中立。他的专业承诺意识是由反映了一套精心灌输的价值、态度,亦即军事伦理,所塑造成的。这些被认为构成了一种独特的专业观或军人心态,其特征是「悲观、集体主义、历史倾向、权力取向、国家主义、军事主义、和平主义和工具主义-简言之,是现实主义和保守主义」(1957, 79)。杭廷顿从利益团体政治观点建构他对文武关系的分析途径,文武关系成为多元政治系统的次系统;因此,文武关系最多问题的核心就是武装力量与社会中其它团体之间相对权力的问题。杭廷顿主张,军官团越专业化,就越可能成为有效率执行国家政策和政治上保持中立的工具。主流的政治信念影响了文武关系的本质。杭廷顿认为,保守的意识型态(而非自由主义、法西斯主义或马克斯主义的意识形态)与军事伦理和专业主义最能兼容并蓄。 杭廷顿关于武装力量对美国社会民主政治的影响倍加关注。他在《军人与国家》这本书中,不仅对军队与政府关系的重要性进行分析,同时还建构了这种关系的理论。一则为美国处于主导地位的文武关系提出解释,再则也为同样关注军队影响力上升的其它国家提供了指导原则。杭廷顿的特殊理论贡献,在于对有关外部与内部防卫的国家安全政策的制度层面和运作层面加以区分。制度面着重处理「运作政策的制订和执行的方式」(1957,1)。国家安全决策包括政府制度、军队本身,以及政治实施过程。国家安全的目标是在不牺牲其它社会价值的情况下获得确保,这一目标的达成,有赖于军队功能需求与公众的普遍社会价值之间取得一种适切的平衡。 杭廷顿试图找出防止武装力量干预民主政治运作和人民自由生活的途径。他的核心概念就是透过军事专业主义来达到文人统制。根据他的看法,专业主义是达到文人统制军队的关键。在客观的(objective)和主观的(subjective)两种文人统制方法中(1957,80-84),前者是尽可能地培养军人的专业主义,使军人自发性地服从文人领导,以达到文人对军队的统制;后者则是最大限度地扩张文人权威,严密掌控军队。杭廷顿认为,以专业主义为核心的客观统制方法远比主观方法可取。与其将文人的价值观和指令强加给军队,因而对军队的效率和国家安全造成伤害,不如激励军人认清自身从属于国家的身份,从而提高军队的效率。 杭廷顿的理论显示,美国对军队与社会关系的态度的变化,反映在战后由19世纪的自由主义向「新保守主义」(new conservatism)的转变。自由主义哲学对于军队一直抱持敌意,总体上着重主观统制方法和军人的文人化(civilianization),而新保守主义则认为,如果国家安全要得到保证的话,拥有高度专业技能的军队是必要的。作为军人伦理的专业主义,在实际保障安全需要和适当文人统制之间的平衡,提供了某些保证。因为伦理是一种责任理想,意味着军队负有最高标准的防卫和战备的承诺,而更重要的是,他们的义务不是去实行或采取与其服务的社会价值、社会选择相抵触的政策与行动。 尽管杭廷顿这一本书被认为是文武关系这一领域的经典之着,他们建构的文人统制这一模型也广被引用,但仍然有其局限性,招致不少批评。首先,同样重视军事专业主义的简诺维?,就不认为军人能保持政治中立。他指出,由于社会变迁和科技发展,军队的规模和运作方式已在改变。军队的领导方法和它与社会的关系,也都在转变。军队与社会和政治的关系相当密切,换言之,军队事实上无法只被限制在军营中从事战备与训练,或只是对外担负抵御外侮的安全任务。也因此,他在书中提出了政治作战的概念、军民关系和新型公共关系,凸显了军队无法完全与政治和社会隔?,反而深受其影响(1960)。 此外,简诺维认为,传统的专业主义见解已因战争本身的改变而显得薄弱。例如,作战机器的复杂化已削弱了军事和非事组织间的界线,军事机构更具有任何大规模组织的典型特?(1960,15)。他认为杭廷顿的「客观文人统制」概念在世界大战年代有其意义,但核子革命导致了「军人与文人组织的聚合(convergence)」。他所提出的军官阶层的「保安警察概念」,主张审慎评估情势中有限使用武力(1960,418);以及区分「胸怀传统主义和荣耀的英雄式领导者(heroic leader)与重视科学和理性从事战争的军事管理者(military manager)」(Ibid,21)。换言之,简诺维?认为,掌握强大军事力量的武装部队,其任务已扩大或转型到兼顾类似警察使用非武力的执行方式;军事领导者也应具备民间企业组织的管理能力。这一趋势显示了文人与军人之间的聚合而非杭廷顿所认为的文武间的分离(divergence)。 继简诺维之后,塞缪尔.范纳尔(Samuel E. Finer)也提出批评。他并不认为军人专业主义能够防止军人干政,它反而往往是军人干政的动机。前述杭廷顿认为军官专业化程度愈高,愈能投身军事专业技术工作与训练,也就愈不会去涉及与他们无关的政治性政策议题。换言之,要防止军人介入政治最好的办法就是鼓励军官们「完全地」专业化,如此便能使他们保持「政治无为和中立(politically sterile and neutral)」(Huntington 1957,84)。但是,范纳尔不以为然。他认为杭廷顿所主张的作为军事专业主义之本质的政治无为或政治中立,事实上,经常使军队与文人权威产生冲突。他所持的理由是,第一,军人自觉得本身是专业,可能导致他们自视为是国家仆人,而非掌权政府的仆人,他会将国家社群看作是一种永续的团体而政府机构则是暂时的在职者;第二,专业化的军队极力保护它的集团地位和特权,亦即渴望维护它的自主权,如此一来,可能导致军事工团主义(military syndicalism)-坚持只有军队才有资格决定诸如甄补、训练、人员和装备等事务;也可能导致军队要求对所有其它影响军队的事务能做最后判断。军队对这些事情的要求,必定会与传统上处理这些事务的文人政府发生冲突;第三,军队不愿被用来镇压政府的内部的反对者。专业军人自视为国家抵御外敌的护卫者,是一支战斗武力,而非警察团体。因此,范纳尔指出,「这三种源自专业主义的倾向皆可能导致军队和文人权威的冲突。因此,专业主义并非杭廷顿所说的,是唯一或甚至是主要的防止军人权力至上的原则」(the principle of the supremacy of the civil power)(Finer 1962,24)。他指出,在某些情况下,一个国家的军队可能基于法律、宪法的要求或国家诉诸最后手段,而需要干预政府,承担社会统治责任。在这些情况之下所作的响应,应是一种专业责任,因此,只依靠专业主义并不足以保证军人不会干政(1962)。亚莫斯.波尔穆特(Amos Perlmutter)呼应此一论点,他发现导致军人干政的主要原因并非专业化的制度,而是社团主义(corporatism),也就是为了集团利益而团结一致的团体意识,军队的专业化仅是军人不干政的一项保证而己(1980,xv-xvi)。 历史学家亚伦.葛特曼(Allen Guttmann)则批评杭廷顿在提出他的论辩时,曲解了美国历史(1965,221-37;1967, 100-122, in Cohen 2002,230);葛特曼也不认为美国文人和军人的价值间存在着紧张关系。就前者言,葛特曼指出,19世纪末和20世纪初,以及两次大战期间,军队并未孤立于美国政治体制之外,事实上,美国军官对于政体颇具代表性。此外,美军并未执着于与广大社会不和的保守世界观,他们分享了美国社会一般的务实和民主的观点。就后者言,杭廷顿的理想型军官是一位标准的贵族类型军官,既富有爱国精神,也充满袍泽情感,并且视荣誉感为军人的核心价值。但是,葛特曼认为,美国军事将领们持有倔强的实用主义倾向。就以美国典型人物史东华.杰克逊(Stonewall Jackson)而言,也少有欧洲军官所赞许的,也是杭廷顿理论特征之一的,一丝不苟的骑士精神(Guttmann 1967,108)。山姆.萨先奇(Sam Sarkesian)也认为,美国军官团的习性具有中产阶级的价值和志向,这些特质深植于他们所处的社会(1981,283-97)。 军事社会学家查理士.莫司考斯(Charles Moskos)于1977年提出「制度-职业模型」(Institutional- Occupational Model,简称I/O模型)的主张,间接表达了不同于杭廷顿的专业主义观点。他认为,军队的社会组织形态和军人生活方式已经缓慢而稳定地由制度性向职业性转变。「制度性是以价值和规范使其具有正当性,亦即以超越个人自我利益,追求所认定的更高的善为目的」;职业性则是「从市场获得正当性,亦即对同等能力给予通行货币的报酬」(1977,52-43)。1986年,莫斯考司对I/O模型的最新发展趋势提出详细的说明。他指出,杭廷顿的军事专业主义与I模型相接近,简诺维兹的军事专业主义则近似O模型;当军事组织和军人生活方式从I型转变到O型时,军队与民间社会或军文关系,即由高度的分离关系演变到高度的聚合关系(1986,377-78)。这一观点呼应了简诺维「保安警察」概念中军队与政治、社会关系密切的论点,但间接批评了杭廷顿「客观文人统制」概念中的文、武明显区隔的主张。 对杭廷顿所主张的文武间界线清楚,双方居于团体利益竞争而时有冲突的论点提出质疑的其它学者,如里贝卡.席夫(Rebecca L. Schiff),他在尝试建构一项综合性理论-「调和理论」(a theory of concordance)时,认为现有文武关系理论主张文武分离和透过文人对军队的统制权威以防止军人干政,未考虑到文人社会和文化(价值、态度和象?)的重要影响。席夫的调和论点则强调军队、政治精英和社会三者的对话、调和和共享价值或目标。如果这三方面能在军官团的组成、政治决策过程、甄补方法和军人风格(military style)这四项指标上调和一致的话,国内军事干预的可能性就会减少(1995,12)。 此外,道格拉斯.布兰德(Douglas L. Bland)有鉴于许多文人领军的不同模型只能分别解释某种现象而无法宏观了解文人领军的全貌所提出的一种「统一理论」(a unified theory),他称之为「责任分担理论」(the theory of shared responsibility),主张文人统制军队的管理和维持是透过文人领导者们和军官们之间的共同负责和分工来进行。共同责任的关系和安排,受一国政权中的文、武「行为者所秉持的原则、规范、规则和决策程序的制约」(1999,7-8)。 山姆.萨奇先(Sam C. Sarkesian)认为杭廷顿的论点不适于民主体系之处,是专业主义概念有可能造成对文人统制的伤害。他指出,杭廷顿所主张的专业人员对政治冷漠的观点可能发展出一种对民主价值与民主过程甚至民主政体没有感应的军事专业主义;期待一个军事系统对它所属的政治-社会系统无动于衷是不切实际的,特别是在文人社会化和民主价值系统方面。此外,杭廷顿所认为的专业军官对世界抱持霍布士观点,也会误导专业人员对他的民主社会持有这种观念(1981,45-47)。 英国学者马丁.埃德蒙(Martin Edmonds)认为,杭廷顿以扩大专业主义来达到文人统制的理论也有其局限性。问题在于他所依赖的是美国军队自身对于专业主义的界定,而这种界定又是以军队认为自己对文人政府事务不感兴趣为前提。他忽略了许多国家的主流意识形态与西方的专业化概念是格格不入的。他所描述的理想的意识形态是保守主义;这与马克思主义、社会主义和早期自由主义的意识形态并不相同。要使杭廷顿的理论适当可行,以及在军队需求和尊重国家安全政策的社会价值之间取得平衡,不仅必须使理想的情况普及,而且必须对社会面临的安全威胁有一清晰理解的鉴别,但这种理想条件显然不存在。因此,他所建议的以客观军事专业主义作为促进文人对军队的统制,应该更加审慎地评估(Edmonds 1988, 80)。 杭廷顿以培养军事专业主义达到文人统制的主张也受到柯恩(Richard H. Kohn)的质疑。他指出:「杭廷顿的公式之吊诡处是,军人的自主性越高,文人统制在实际运作上即越少;『客观』文人统制或许可减少军人干政至最低程度,但也可能减低文人对军队事务的控制,结果是,军人与文人的责任范围如何和从何界定,将难以得到一致的意见。」(1997,4) 伊利.柯汉在2002年的〈文人统制理论〉一文中指出,杭廷顿认为客观文人统制之重视军事专业主义远比主观文人统制之重视文人政治意识形态的灌输为佳。但是他却认为,受意识形态鼓舞的战士可以成为一位优秀的初级军官,且具有战场士兵领导者所需要的自我牺牲、诚正和冲劲这些特质。他举例说,像纳粹军人、中共人民解放军、西班牙内战中的国际旅(the international brigades)和以色列独立前的帕马赫(Palmach)部队,它们之所以能以弱击强、以寡击众,就是它们的领导军官具有这些特质(Cohen 2002,244)。 此外,根据柯汉的观察,杭廷顿将军事专业主义内涵看作是「暴力管理」(management of violence),排除了其它大量军事活动(如后勤),这些活动与民间相似,但却是军事行动所不可或缺的,使用到的相关技术许多易于与民间交流。事实上军官的管理才能不仅是限于武力的管理,退役后在民间企业中也有卓越的表现,反之,来自民间,未经常规教育训练的军职人员同样也有优越的领导管理能力。柯汉也指出,在军中真正具有参与作战经验的军官并不多,甚至没有(pp.244-46)。 不过,柯汉也承认,尽管杭廷顿的专业论点受到各种批评,但他的一般概念仍然屹立不变,而且受到大众欢迎。军人生活是有很大的改变,但是仍然与社会价值相当疏远。他发现军人仍然在独立自足的基地中独特生活,可能已不合时宜的牺牲奉献、纪律和荣誉等价值观持续盛行于军中。例如,通常被民间社会所忽略的通奸罪,在军中仍然会受到惩处(2002,240)。 有一派所谓「战略怀疑论」(strategic nihilism)学者,他们反对典型的文武关系理论,认为这一理论将逐渐损害战时文人领导能力的可能性,因为它是一种战略?无主义的准则,否定战争的目的性,也是一种人类学上决定论(anthoropological determinism)的准则,以战士的军官条件取代专业的军官条件。杭廷顿和上述对他的批评者都了解武力的使用是一种受理性控制的活动,但对于被理解为孤立于民间社会之外的专业主义的重要性和核子时代中控制暴力的本质,在看法上并不相同,而战略怀疑论这一派思想则极力排斥理性行为的前提(Cohen 2002,234)。 战略怀疑论者包括利奥.托尔斯泰(Leo Tolstoy)、葛哈德.里特(Gerhard Ritter)、罗素.魏格雷(Rusell Weigley)和约翰.基根(John Keegan)等人。托尔斯泰在其名著《战争与和平》(War and Peace)中,透过书中人物对战争的体验,声称「没有、也不可能有战争科学,也因此没有军事天才这回事」;将领之所以被称为天才,是由于他们的职位所享有的特权,以及人们对掌权者过度阿謏奉承的倾向所造成(Tolstoy 1968,774-75)。 托尔斯泰的观点引起了德国历史学者里特和美国军事史学家魏格雷与基根等人的共鸣,这些学者都以不同的方式质疑或甚至拒绝一般人所认为的以战争达到政治目的的战略。首先,里特在其名著《军权与王权:德国军事主义问题》(The Sword and the Scepter: The Problem of Militarism in Germany)中,虽然同意克劳塞维兹战争服从政治的论点,但认为他本质上低估了运作上的困难度。里特指出,政治人物在战时总是很难运用其权威掌控卓越的将领。「军事立场和建设性和平原则」相左,文、武不同的价值观会导致彼此间的紧张关系(Ritter 1969,Vol.III,486;Vol.I,70 )。其次,魏格雷也认为战略几乎不可能存在。「战争设定了它本身的目的」(Weigley 1988,341,in Cohen 2002),不管是民主、君主或极权那一种体制,都无法使战争成为「政策的工具而非自主的武力」(Ibid. 39)。战争也许能改变某些发展,但无法达到确切的目的(Ibid.,536)。最后,里特排斥基于杭廷顿目的与手段关系的战略的可能性,认为战略和执行者的本质不兼容,军人作风在许多方面超越文化,并且与政治相抵触。他认为杭廷顿和简诺维?的军事专业主义概念天真乐观,并反对克劳塞维?关于战争与政治关系的观点,「战争不需要包含政治,因为许多发动战争者都拒绝吓阻和外交行为」(Keegan 1976;1987;1993,15, in Cohen 2002,238)。 以上学者对于杭廷顿文武关系理论的批评,除了怀疑论者对于战略的虚无主义否定观不足取以外,大致上集中在这几个观点:文、武之间的界限难于清楚区隔;文武关系不一定是冲突、紧张的关系;军人难于和政治、社会完全脱离;军事专业主义不见得有助于避免军人干政或使国家走向现代代,它甚至是可能导致军人干政的因素。杭廷顿的文人统制理论尽管有其局限性,而受到少数人的批评,甚至对这一理论的理想性和他个人的种族优越感也曾有微辞,但是,无可否认的,他的理论和分析模型至今仍然无人能取代它,并且仍然广受引用。一方面,客观文人统制模式不仅能解释美国和其它先进民主国家的文武关系,也为发展中国家走向民主巩固进程上,为建构稳定而良善的文武关系提供了最佳的制度选项。另一方面,主观文人统制模式,不仅可以解释共党国家以党领军的体制和极权主义国家,如德国纳粹、史大林时代的苏共和毛泽东时代的中共的体制,也相当程度地可以解释传统西方贵族政治和东方专制体制下统治者集军政大权于一身,对军权严格掌控的政军关系。 杭廷顿原著是本所「军事政治学研究」课程的重要参考书之一。有鉴于杭廷顿这一部巨著在学术研究与教学上的价值,译者群不揣学浅和译文功力上的火候不足,尝试努力将它译介给国内读者。国内对于杭廷顿在政治学方面的贡献相当熟悉,但对于他在军事政治这一领域的成就,则较为陌生。本书的引介,即希望弥补这一缺口。 还需特别一提的是,十分感谢时英出版社吴心健和吴心颐两位仁兄,对于译介本书的支持和鼓励,向哈佛大学取得翻译出版授权,并且对于译稿不得己拖延了两年之久能够加以宽容。由于他们的促成,才使得本书译本得以在国内问世。 本书主要目的是提供一种文武关系的理论。读者将可自文中了解许多史实,这些史实以美国为主,也包括欧洲及亚洲。本书并不是刻意要去叙述历史上一般性或特殊性的文武关系,只是企图发展一种观察或思考文武关系的方式;简言之,就是发展一种理论架构。理解必须藉助理论,理论必须将事物抽象化,抽象化则须将现实界简化且秩序化。没有任何理论可用以解释一切事物,读者或将发现本书中的概念和区分过于尖锐,也过于严谨,以致与现实界相去甚远。现实世界显然是杂乱无章、不理性且不和谐,换言之:现实界的个人、机构和信仰并无法以逻辑的方法巨细靡遗地进行归类。但是,如果一个人认为,他能在生活的现实世界中获取教训,并以此广泛地运用,就仍然需要精细的分类。因此,不得已就只有从一些并非完全根据人类理性法则运作的现象加以通则化。衡量理论的标准之一,是理论包涵及解释一切相关事实的程度为何;另一项更重要的衡量标准是,它所包涵并解释的事实是否比其它理论作得更好。在文武关系的研究上,最大的缺憾也就是理论的不足。文武关系唯一的理论,是一套模糊不清且无系统的假定与信仰,也就是深植美国人心,美国式自由主义所隐含的前提。这些理念的集合并无法涵盖许多重要的事实,且它在当前世界含糊不清的价值层级体系中,显得十分陈腐。本书希望提供一个更加有用及相关性的架构,引发、界定有关文武关系研究的主要理论问题,而其主要的目的是希望能够激发对于文武关系和国家安全作进一步思考。 本书基于两种方法论上的假定。首先,假定任何社会的文武关系,应该被视为一种包含相互依赖元素的系统来研究。这个系统主要的成份包括:政府中军事制度的正式与结构性的地位;更加广泛的是军事团体在社会和政治上的影响力,及其所扮演的非正式的角色;以及军事团体和非军事团体意识型态的本质。这三项因素形成一个完整的体系。因此,任何一种因素改变,都将牵动其它因素的变化。例如,日本和德国军官团中不同的意识型态,直接关系着不同社会权威与影响力不同的运用方式,及这些社会中不同意识型态的组合。同样地,美国军官团从1935年到1945年,其权力的改变,对于该等军官团的思维产生极大的冲击。由此,任何文武关系的体系,一方面涉及军队的权威、影响力及意识型态间的一种复合平衡(complex equilibrium);另一方面,也涉及非军事团体在权威、影响力及意识型态之间的复合平衡,而这种平衡则可以经由各种不同的方式达成。然而,本书第二种方法论上的假定,乃是从涉及军事制度的本质与目的这一前提出发,能够对可以扩大军事安全的特殊类型的平衡-「客观文人统制」(objective civilian control),进行抽象性的定义。用这一标准,就可以分析任何社会的文武关系体系,趋向于对该社会加强或削弱其军事安全的程度当。然也可以认定,如果这个体系大致接近「客观文人统制」的平衡,则这一个体系因素的变化实属必要。 -

The Soviet Mind

Isaiah Berlin's response to the Soviet Union was central to his identity, both personally and intellectually. Born a Russian subject in Riga in 1909, he spoke Russian as a child and witnessed both revolutions in St. Petersburg in 1917, emigrating to the West in 1921. He first returned to Russia in 1945, when he met the writers Anna Akhmatova and Boris Pasternak. These formative encounters helped shape his later work, especially his defense of political freedom and his studies of pre-Soviet Russian thinkers. Never before collected, Berlin's writings about the USSR include his accounts of his famous meetings with Russian writers shortly after the Second World War; the celebrated 1945 Foreign Office memorandum on the state of the arts under Stalin; his account of Stalin's manipulative 'artificial dialectic'; portraits of Osip Mandel'shtam and Boris Pasternak; his survey of Soviet Russian culture written after a visit in 1956; a postscript stimulated by the events of 1989; and more. This collection includes essays that have never been published before, as well as works that are not widely known because they were published under pseudonyms to protect relatives living in Russia. The contents of this book were discussed at a seminar in Oxford in 2003, held under the auspices of the Brookings Institution. Berlin's editor, Henry Hardy, had prepared the essays for collective publication and here recounts their history. In his foreword, Brookings president Strobe Talbott, an expert on the Soviet Union, relates the essays to Berlin's other work. The Soviet Mind will assume its rightful place among Berlin's works and will prove invaluable for policymakers, students, and those interested in Russian politics, past, present and future. -

分裂之家危机

《分裂之家演说》是林肯在1858年竞选总统期间与道格拉斯进行论辩时的精彩演讲,所谓分裂之家危机,是指当时美国南部脱离联邦和内战之前的精神危机。该演说与《葛底斯堡演说》构成了林肯政治生涯和政治思想的枢纽。本书作者雅法教授系施特劳斯学派的重要代表人之一。他把柏拉图《王制》中苏格拉底与忒拉绪马霍斯的论辩设定为基本的参照框架,以“政治哲学”的路向来研究“林肯-道格拉斯”论辩,通过解析历史上的事件来研究林肯的政治哲学,进而探究什么是良好的政治制度和政治德性。 ———————————————————————— 目录 中译本说明(刘小枫) 芝加哥大学版序言 序言 鸣谢 引言 第一部分 导论 第一章 1958:历史判断的危机 第二章 1958:林肯对抗道格拉斯。其他选择 第二部分 道格拉斯的理由 第三章 奴隶制 第四章 昭昭天命 第五章 《密苏里妥协案》废除之一。联邦奴隶制禁令在准州的法律权力和实际无效 第六章 《密苏里妥协案》废除之二。《1850年妥协案》“替代”了《密苏里妥协案》吗? 第七章 《密苏里妥协案》废除之三。道格拉斯在1854年1月4日的意图。 第八章 《密苏里妥协案》废除之四。悲剧。极端压垮中庸。 第三部分 一个年轻辉格党人的政治哲学 第九章 有关政治拯救的教诲 第十章 有关政治节制的教诲 第四部分 林肯的理由 第十一章 奴隶制扩张的法律趋势 第十二章 奴隶制扩张的政治趋势 第十三章 《密苏里妥协案》废除的内在邪恶 第十四章 《独立宣言》的普世义涵 第十五章 现代世界政治自由的形式和实质 第十六章 人民主权:正确和错误 第十七章 平等的义涵:抽象和实践 第十八章 奴隶制扩张的“自然极限” 第十九章 共和党人在1860年选举后放弃了林肯的原则吗? 第二十章 昭昭天命的结局 附录 附录一 林肯-道格拉斯论辩的一些历史背景 附录二 关于斯科特判决的一些说明 索引 ———————————————————————— 中译本说明 雅法的《分裂之家危机》成于1958年,这本书研究的那场政治论争刚好过去百年——说得贴近些,就好比国朝学界有人写了一本研究晚清新政时期发生的一场政治论辩的书。显然,在我们这里,如此研究类型的书属于史学;但在我们这里,倘若谁真的写了一本这样的书,恐怕会遭到史学界的否定——这哪是史学做法! 我们的“史学”如今是按西方十九世纪开始形成的“历史学”来衡量和型塑的,早在上个世纪三、四十年代,我们的“新史学”已经很现代化——社会科学化;新时期以来,“史学”与“国际”接轨的步伐也不慢,很快与人类学接上了轨。 …… 雅法教授当时就置身于这种现代“自由民主”决定论的史学氛围之中,为了与这种史学划清界限,他宣称自己是从“政治哲学”来研究“林肯-道格拉斯”的那场百年前的论辩——按雅法的博导对“政治哲学”的界定,如此研究路向显得就是要回到西方古典文史的路数,从而要通过解析历史上的事件来探究什么是良好的政治制度和政治德性。美国的历史很短,在研究“林肯-道格拉斯”论辩时,雅法把柏拉图《王制》中苏格拉底与忒拉绪马霍斯的论辩设定为基本的参照框架,无异于在走文史辅经的老路。 为了与现代的历史学相区别,古典的“史学”不妨称为“文史”学—— 孟子所谓“其事则齐桓晋文,其文则史”,“其义则丘窃取之”。无“文”则无“史”,古来如此,不然何以有“辞多则史”、“文胜质则史”的说法?既然“捷敏辨给,繁於文采,则见以为史”,那么说到底,所谓“史”实际上原初就是一种书写方式。然而,夫子一出,为史之“文”发生了质变,成为一种高韬的、不同於纪事的“笔法”,即蕴涵“义”的“文”。我国的古典“史”(学)就奠基于这显“义”之“文”——“义者,宜也,舜之所察,周公之所思”。雅法把苏格拉底之所察、柏拉图之所思用于“文”林肯-道格拉斯论辩之史,就好像是在学咱们的夫子把“义”用于“文”史,从而致力于“先正王而系万事”。“义”恐怕不能被等于西文所谓的natural right,因为“利者,义之和,变而通之以尽利”,需要“察於人伦”;但“义”又不可能与所谓natural right完全没关系,毋宁说,“义”把natural right与春秋“万事”连接起来,倒相当於political right。 取“义”的“文史”自古相当“难言”——“难言”之处并非首先因为要对君王说清楚什么是“义”很难(当然很难),而是因为,良好的政治生活秩序实际上很难,这个“难”中西方有史以来概莫能外。既然现代-后现代史学自以为解决了这个“难”或者因为太难而放弃了这个“难”,雅法也就不便再与历史学专业的史学大师们无谓纠缠,他干脆说,我搞的不是“史学”——尽管如此,美国史学家协会的好些成员还是看不惯,雅法毕竟是在解析一个美国的历史事件呵。 尽管遭到一些史学家们的白眼,雅法的这本“文史”大著仍然成了美国大学中美国史的重要教材之一。文史和文学经典当是大学通识基础教育最基本的读本,亚里士多德、笛卡儿、康德、黑格尔及其后裔的哲学书一类反倒不是。在如今的大学,更多教学生读文史和文学经典还是教学生们读康德、海德格尔,涉及到教养教育的成败——然而,即便我们已经清楚认识到,大学教育应该把青年学生们普遍引向文史和文学的甘泉,而非音像“思辩的荒漠”,问题还在于,我们有这样的教材吗?由此可以理解,为什么雅法这部解析美国政制史上的一场重大论辩的书会纳入我们的“经典与解释”系列(关于雅法与古典解经学的关系,参见森特那<哲人与城邦:雅法与施特劳斯学派>,见《经典与解释9:美德可教吗?》,北京:华夏版2005,页25-26)。 晚清以来,我国经历的重大政治论争还没列数清楚过——毛泽东与梁漱溟在延安论争了三天三夜,争的就是:谁更清楚何谓现代中国的好政治生活秩序——文献材料都摆在那里,却看不到我们的“文史”……古希腊经典文史家的笔法所及,无不是他们自己的“现当代史”;雅法的这部文史大著无疑承接了西方古典文史的这种“当代史”的政治关怀传统,而我们的当代史学却在与连篇累牍的清宫电视剧共跳探戈。在需要重视新传统的今天,雅法的“文史”会给我们带来怎样的视界呢?如果把本书与其姐妹篇——雅法写的林肯传《自由的新生》(华东师大版2007)连起来读,可能会更为明朗。 译者韩锐在大学讲授美国史多年,今在香港大学攻读政治学博士学位;校订者赵雪纲博士(法学)今在中山大学做政治哲学博士后研究——本书既涉及“史”、又牵动“义”,十分难译,谨此感谢译、校者为此付出的辛劳。 书中林肯引文的中译,多半采用了朱曾汶老先生信达雅兼具的译本(《林肯选集》,商务,1983年版;《林肯集》,北京三联,下卷,1993年版),偶有脱漏或不合者,据雅法提供的文本迻译,特此说明。原书用斜体强调的,用楷体字标出;原书用大写强调的,用黑体字标出。 刘小枫2007年5月於中山大学哲学系 -

地缘政治学

地缘政治学这一术语源于19世纪后期,一开始就引发了极大的争论。原因就在于它主张介入国家政策的现实事务,因而导致了学界的特别关注。一战后,地缘政治学在德国深深卷入国家政策的制定之中,因而不可避免地涉足其领土扩展政策的合理化和计划的制定,以及使纳粹在欧洲居于统治地位的宣传合法化,基于此,二战后的德国地缘政治学说连同纳粹主义意识形态武库中的其他内容统统遭到唾弃。 地缘政治学的复活生于20世纪70年代,新地缘政治发端于美国和法国。美国前国务卿亨利·基辛格将地缘政治学说引进其有关外交政策的论述中。因此,地缘政治学很快进行美国已确立的政治和国际关系词汇中。本书即是对地缘政治学的过去,现在和未来的探讨。 -

平民政治的基本原理

《平民政治的基本原理》内容简介:民国时期,是中国近代法学的奠基时期。该时期,不仅出版了一批有份量的专著,如王世杰、钱端升著《比较宪法》、胡长清著《中国民法总论》、黄右昌著《罗马法与现代》、杨鸿烈著《中国法律发达史》、程树德著《九朝律考》、瞿同祖著《中国法律与中国社会》等,也推出了约四百余种外国法学译著,如穗积陈重的《法律进化论》、孟罗•斯密的《欧陆法律发达史》等,它们是中.国近代法学遗产的重要组成部分。 令人担忧的是,由于出版年代久远,这批译著日渐散失,即使少量保存下来,也因当时印刷水平低下、纸张质量粗劣等原因,破烂枯脆,很难为人所查阅。同时,这些作品一般也都作为馆藏书,只保存于全国少数几个大的图书馆,一般读者查阅出借也很困难。 鉴于上述现状,中国政法大学出版社高瞻远瞩,关爱学术,策划并决定对民国时期(包括少量清末时期)的译著进行整理、筛选,以“中国近代法学译丛”的形式重新点校、勘校出版,以拯救民国时期法学遗产,满足学术界以及法律院校广大师生学习和研究的需要。 本译丛主要整理点校、勘校出版民国时期国人翻译出版的外国经典法律名著。 -

Who Are We?

In his seminal work The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Samuel Huntington argued provocatively and presciently that with the end of the cold war, "civilizations" were replacing ideologies as the new fault lines in international politics. Now in his controversial new work, Who Are We?, Huntington focuses on an identity crisis closer to home as he examines the impact other civilizations and their values are having on our own country. America was founded by British settlers who brought with them a distinct culture, says Huntington, including the English language, Protestant values, individualism, religious commitment, and respect for law. The waves of immigrants that later came to the United States gradually accepted these values and assimilated into America's Anglo-Protestant culture. More recently, however, our national identity has been eroded by the problems of assimilating massive numbers of primarily Hispanic immigrants and challenged by issues such as bilingualism, multiculturalism, the devaluation of citizenship, and the "denationalization" of American elites. September 11 brought a revival of American patriotism and a renewal of American identity, but already there are signs that this revival is fading. Huntington argues the need for us to reassert the core values that make us Americans. Timely and thought-provoking, Who Are We? is an important book that is certain to shape our national conversation about who we are. -

罗斯福与丘吉尔

富兰克林·罗斯福和温斯顿.丘吉尔——本书对他们之间复杂的感情纠葛和友谊给出了迄今为止最为详尽的描绘。这份重要的友谊是历史上独一无二的:一位总统和一位首相在战争中共度113天,互通的信件达2000封之多。在鸡尾酒、香烟、雪茄的陪伴下,他们秘密地在华盛顿、海德公园、卡萨布兰卡、德黑兰等多处会晤,战争、政治、健康、亲情……无所不谈。丘吉尔和罗斯福之间有着太多的相似之处:同是出身于19世纪的精英世家,同是第一流的政治家,20世纪和21世纪的缔造者,他们品啜着拥有权力的乐趣。他们的关系,或许是一种“爱情关系”,情感丰富的丘吉尔追求着躲躲闪闪的罗斯福。丘吉尔,这位在希特勒魔爪下不屈不挠的不列颠首相,却每每为了不能获知他在罗斯福心中的地位而深感不安;罗斯福,一个让人捉摸不透的人,总是喜欢与人们保持一种若即若离的关系,这里面既包括他的妻子埃莉诺、他的白宫幕僚,也包括了丘吉尔。面对暴政和恐怖,他们两人携手建立起一个通向胜利的联盟,尽管联盟中间也出现过一些突发事件或偶尔的利益上的龃龉。本书引用了大量鲜为人知的素材,包括罗斯福的秘密情人露西.拉瑟弗德未曾公开的信件、帕梅拉·丘吉尔·哈里曼的个人档案,以及对于仅有的几个与两位领袖都有交往的古稀老人的采访实录。 -

Wild Grass

From The Washington Post's Book World Reviewed by Nayan Chanda During Chinese President Jiang Zemin's visit to France in October 1999, French President Jacques Chirac asked him why his government was so angry with a group of elderly Falun Gong members merely doing breathing exercises in neighborhood parks. In a revealing response, French officials later told me, Jiang asked Chirac how he would feel waking up in the morning to find his residence encircled by thousands of people he had not known existed. Jiang was referring to a most unusual demonstration that had taken place earlier in the year and startled China's communist leaders. As morning broke over the Zhongnanhai leadership compound in Beijing on April 25, the country's top officials found themselves under siege by about 10,000 members of Falun Gong, sitting quietly on the pavement in the meditative lotus position. Unbeknownst to China's security services, the group had managed to materialize in the heart of Beijing to hold a silent demonstration demanding that their religion be legalized. Beijing responded by labeling it an "evil cult" and launching a crackdown that saw some 30,000 sent to prison and 77 dead while in police detention. In Wild Grass, Ian Johnson, the Wall Street Journal correspondent who won a Pulitzer Prize for his reporting on the Falun Gong, expands on various aspects of grassroots rebellion in China, offering a gripping tale of a few very ordinary people and their extraordinary courage in fighting for their rights against the Communist Party leviathan. In three decades of Deng Xiaoping-led economic reform, the party has relinquished control over many aspects of people's personal lives and has opened up spaces for individual freedom unimaginable under Mao. One can steer clear of politics and pursue the Dengist motto "to get rich is glorious." But as Johnson shows, beneath the surface of growing prosperity and loosening control, common people are waging a struggle to claim the greater freedom, clean government and rule of law that the party has promised but never delivers. The daily occurrence of such battles is a measure of the progress achieved since the dark days of the Great Leap Forward and the Cultural Revolution. But the fate suffered by the heroes Johnson portrays in this book also points to the long road ahead. The book is divided into three stories of unintentional heroes. First there is Ma Wenlin, a former Red Guard and a small town schoolteacher who taught himself law in order to become a government-sanctioned legal worker. Implored by local peasants to challenge various illegal taxes and levies imposed by local officials, "Teacher Ma" took up their cause. His class-action suit seeking relief was perfectly legal, but the local court refused to accept it. When he took his case to the highest authority in Beijing, Ma was beaten so severely by police that he lost 13 teeth -- and then was sentenced to five years in prison for disrupting traffic and other crimes. The second chapter tells the story of the demolition of old Beijing and the dispossession of 23,000 residents in the run-up to the 2008 Olympics, and of the tragic efforts of a few courageous individuals trying to protect history and architectural treasures from the bulldozers. Johnson first takes the reader through the charming old quarters of the capital marked for destruction after the expulsion of their legal occupants with pitiful compensation. Then he recounts how a bright architecture student meticulously documented the real estate deals and exposed official corruption involving an estimated $1 billion, but failed to move officialdom and finally left for America. The third and the most poignant account involves the rise of the Falun Gong and how one member, a grandmother named Chen Zixiu, got caught up in its fervor of healthy exercise and spiritual living. Like other Chinese discouraged by the rampant materialism and corruption of modern China, she sought solace in the movement's teachings of truthfulness, compassion and tolerance. Bewildered by the government's "evil cult" pronouncement, Chen set out for Beijing to correct her leaders' wrong impression. Arrested, fined and sent back home with a warning not to associate further with the movement, Chen stuck to her principles. Within six months she was found dead in a local prison, with smashed teeth and battered legs. The authorities refused to state the cause of her death. In her battle to obtain a death certificate, Chen's apolitical daughter ended up in jail herself -- with a far better understanding of her country and the cause her mother died for. Johnson's cloak-and-dagger quest to talk to the victims and his taut, perceptive writing make Wild Grass read in parts like a John Grisham legal thriller. Only here the good guys end up in jail, in the morgue or in self-imposed exile. Those thousands who appeared out of nowhere, near Zhongnanhai, to spook Jiang Zemin have not reappeared. If all goes well, Ma, the peasant champion, will finish serving his prison term on July 7 of this year. "Now is a time for waiting," grandma Chen's daughter told Johnson in her last interview. "China isn't ready for change." -

驯化君主

简介: 在本书中,曼斯菲尔德系统地梳理了从亚里士多德《政治学》直到《联邦党人文集》的西方政治思想,考察了执行权学说的兴起及其发展演变,认为尽管有各种各样的“原始执行官”,现代意义上的执行官却是首次出现在马基雅维里的《君主论》中。但马基雅维里的过于强大、残忍的执行官削弱了共和理论。因此,后来的政治哲学家如洛克和孟德斯鸠等人就致力于“驯化”嗜血的“君主”,将其纳入宪政的框架,最终形成了今天的美国总统一职。 导读: 一部非凡而重要的著作。在研究执行权这个现代政治学中最重要也最老生常谈的概念时,曼斯菲尔德带给你神秘故事所具有的那种激动与紧张感。 ——艾伦·布卢姆 也许是迄今为止对于执行权的最深刻研究……曼斯菲尔德的主张不仅会导致对一般执行权的重新评估,而且会导致对现代共和主义特性的重新评估——实际上也是对现代政治学的重新评估。 ——格伦·E.瑟罗 简装本前言 1989年此书问世以来,针对它产生的许多争议,基本上形成了两种反对其论证的观点。有些人无法同意,或毋宁说无法容忍,应当把马基雅维里算作现代宪政体制中的执行官的创始人,因为他们认为,我们的自由主义宪政体制与马基雅维里主义风牛马不相及。 另一些人是现代政治科学的捍卫者,也是现代自由主义的左膀右臂,他们无法接受我对执行权现象的暧昧性质的描述。在他们看来,暧昧性意味着含糊不清、不可信、不确定;他们或许认为,我对暧昧性的辩护,表明了一项从行为主义角度明确定义执行权的经验研究计划的失败。第一种反对意见来自政治理论家,第二种反对意见来自经验主义的政治科学家。它们都出自一种用心良好的努力,要维护事实上受到拙著伤害的自由主义。 宪政体制与马基雅维里主义是对立的,然而并非完全对立。它不接受马基雅维里对宪政形式的蔑视;它的目的就是抵制他对政治罪行的鼓励。宪政体制不接受他的如下观点:揭示行动之真谛者,是行动的效果,是如何使它产生,而不是它如何做成。但是,对于马基雅维里所说的根深蒂固的自私,又当如何看待?《驯化君主》请读者思考,自由主义是像今天的自由主义乐于相信的那样,拥有自己的起点,与马基雅维里无关,还是经过了马基雅维里思想的过滤,在得出自己的相反结论的过程中,从政治必然性中学到了教训。自由主义是有着纯洁无瑕的起点,还是诞生于原罪或反叛,从而使其良心染上了洗不清的污点? 这一争论触及到自由主义的个人主义的根源。自由主义是一种个人主义信念,然而我们需要搞清楚,自由主义是如何找到这个“个人”的。自由主义的创始人霍布斯和洛克认为,个人存在于自然状态,也就是说,存在于一种战争状态或严重不便的状态之中,这使每个人不得不自己照料自己,忍受这种状态下有可能必然存在的一切无序现象。如今,自由主义者已经忘了这种自然状态,或对它做了消毒处理。他们把个人组成的民主社会视为历史给定的,他们虚构出一个“初始位置”,在这个位置上,理性的个人变成了有同情心的自由主义者——他仿佛来自舒适的城郊。 我的看法是,我们给予信任的这个个人,需要做出不屈不挠的努力才能出现。洛克所说的“完全自由”的个人,必须自己摆脱或由洛克使之摆脱对上帝的义务。斩断这些纽带,是一种更主动的抉择,不像无争议的离婚,各奔东西即可。因为“相互同意”这条自由主义原则,是不能通过同意来加以确立的:必须先证明为何同意是合理而必要的。《圣经》上说,我必须担当自己兄弟的保护人,无论是否得到同意。我为何不这样做呢?回答这个问题,必须抱着渎神的勇气,进入神的领地,宣布它服从于人的必然性和人的至高无上性,譬如像马基雅维里那样,原谅罗慕路斯杀死自己的兄弟,因为他若想成为“uno solo”(单独一人),就只能如此行事。马基雅维里通过展示这种决意做到真正单独一人的勇气,从而催生出最早的自由个人。这个最早的个人是一个专制者,并且必然如此,因为用来对抗上帝、维护自我的自私,被带入了他与自己的人类同胞的关系之中(马基雅维里颠倒了《圣经》中的说教)。这个以令人震惊的处决和执行方式去打击世人的君主,就是最初被授予权力的个人。 无视这个自由的个人源于马基雅维里,等于否认用立宪政府驯化他的必要。假如权力本质上没有侵犯性,何必去限制它呢?人们也忘记了马基雅维里所强调并且得到自由主义哲学家赞同的在必然性与人的品质之间的关系。假如不施以压力,我们能够很好地行使自己的权利,政府中的官员能够很好地履行职责吗?忽视马基雅维里而给自由主义造成的伤害,来自于自满自足。 对执行权暧昧的不确定性的第二种反对意见,其实是对人的品质的必要性提出挑战。在自由主义宪政中,可以设计出能够导致良好行政的官职或机构,然而对于这种效果所必需的品质,并不存在任何保障。我们有些更讲科学的同胞,不满足于仅仅存在着倾向,而是要追求结果的确定性,于是他们放弃了可能或不可能使这种制度趋势得以完成的品质。品质是个真实又不易把握的变数,没有办法把它与一种制度融为一体。因此,这些科学家怀着最良好的意图追求行善,却拒绝谈论善。他们认为,只要从事实研究中清除各种价值,让我们实行自治这项自由主义的承诺就终将得到实现——这一实现将不再取决于机遇。 还有一些超级民主派,也给这些执著于空洞愿望的科学家助阵,他们因为品质的贵族性质而厌恶它。[参见谢尔顿·S.沃林和我的对谈,Studies in American Political Development,vol. 6 (1992),pp.211—221。]这些人要求没有卓越品质的民主,他们担心这种卓越品质是不可问责的权力的来源,如果不加限制,它的危害不难想见。但是,这样的民主仍然需要“平等派”,仍要为他们保留官职并给予奖赏。即使应当实现超级民主——也许,我们不是已经看到它了吗?——人的品质也将以一种奇怪的扭曲形式得到保留,这不仅是为了抵抗虚假的品质主张(自由主义的意图),甚至是为了自我压制。但是,品质是无法压制自身的,因为这种努力本身也需要品质。品质将总是以无法消除的暧昧状态,存在于人类事务之中,既不可缺少,也不牢靠。 前 言 既维护自由又具备阻吓敌人、保障公民安全的强有力政府,是近代的一项发明,它出现于十八世纪的英国和美国。今天必须说,这项发明仍不是十分可靠,维护自由的政府往往倾向于变得软弱,而强大的政府倾向于放弃或践踏自由。“政府必然要么过于强大,危及人民的自由,要么过于软弱,无法维持自身的生存,一切共和国都有这种内在的致命弱点吗?”林肯在1861年7月4日的危机时刻提出的问题,今天仍然没有失效,仍然切中要害。 自由与强大政府的结合不易发生,也不会自然而然地发生,现代史的概貌和古人的经验都已证实了这一点。在整个西方,“现代国家”一度是君主制国家。自由的共和国要么下场可悲,例如日耳曼的城市;要么变成了光荣的陈迹,例如威尼斯;要么鲜花怒放而硕果无多,例如荷兰共和国;要么一直封闭于峰峦之间,例如瑞士的那些蕞尔小国。可见,共和主义的实践受制于环境,成效不大,它似乎是中世纪的特殊现象,而非现代的进步。在共和主义精神得到发扬光大的地方,例如在克伦威尔的共和国(更不用说1792年诞生的法兰西共和国),专制主义的过火行为使共和主义承受着民众厌恶和有教养者蔑视的重负。在共和主义原则幸存下来的地方,它们变成了一种“理想”,躲进了乌托邦主义。1688年英国的旧制度经过改造以后,乌托邦共和主义者,如詹姆斯·哈灵顿(1611—1677)和阿尔格农·悉德尼(1622—1683)等人,便成了可有可无的人物。孟德斯鸠对哈灵顿的著名谴责是,“拜占廷的海岸就在他眼前,他却建起了卡尔西敦”:他本可以把共和国建在英格兰,却把它建在了乌有之乡。在美国立国之前,近代共和国的历史一直是平庸的、乏善可陈的、污迹斑斑的。 但是,一种新的共和政体,一种把共和国的自由和君主制的力量融为一体的共和国,从美国宪法中诞生了。它的一部分力量来自于这个新共和国的幅员辽阔,或是来自于一项发现:共和国不一定非要疆域狭小才能保持自由。然而,在这个共和国的宪法中,这种力量的新来源是执行部门。执行部门提供了君主政体的力量,但不容许其地位凌驾于法律之上,这样一来,君权不但不会与法治和宪法的至尊地位相抵牾,而且有望为两者效力。进而言之,把君权改造为执行权,才使它变得不但讲法治、行宪政,而且变成了可靠的民主制。 可以说,执行权使权力分立的原则有了可行性,这不是在贬低立法权和司法权。当政府的权力被划分为三个分支时,过去一直是为应付紧急状态而设立的执行权,确保了政府权力不至于缩小,更不会陷入瘫痪状态。因此,执行权的权能赋予这种权力的重要性,超出了“执行”一词所表达的严格的工具性含义;这种非正式的权力扩展,足以使执行部门与另两个部门平起平坐。没有三种权力的平等,分权制既不能运行,也无法持久。然而,以法律至上为基础的立法机关的至上地位,以及建立在相同基础上的司法机关的独立性,却威胁着这种平等。在必要时加以扩大的执行权,使法治不至于沦为野心勃勃的立法者和找别扭的法官的统治。 可见,执行权的美妙之处,在于它既服从又不服从,既软弱又强大。它能够到达法律不及之处,从而弥补法律的不足,但它仍然服从法律。现代执行权的这种暧昧地位,使它的强大力量可以有益于共和国,但不会威胁到共和国。因此,检讨执行权的性质,看看它这种暧昧地位如何被人各有所图地加以理解和发展,是本书的首要任务。 政治家和哲学家在认识法律时,总是提出适用性的问题。法律的普遍性与人类的具体事务是不一致的,把法律适用于这些具体事物时,强制是必要的,这有可能使实施者变成对法律的挑战和威胁。这个问题是法律的痼疾。不过对此有若干解决办法,其中只有一种办法把实施者理解为执行人。这个实施者也可以是个神职人员或君主。发明政治科学的希腊人很少谈及执行的职能,致使它一直晦涩难解;他们根本没有设立过任何有“执行”之名的职务。不过,思考一下他们——尤其是亚里士多德——做了些什么,却是有启发的,因为只有对照古人的政治科学,才可以充分展示现代政治科学及其最大的优点。毕竟,在帕多瓦的马西利乌斯(1270—1342)把整个政府理解为主权者的执行人之后,“执行”才变成了政治科学的主题。但是,这种勇敢的突破立刻就受到限制和缩减,它并没有使马西利乌斯脱离亚里士多德。它仅仅揭示了古典政治科学设下的限制,不超越这些限制,不对这种政治科学提出根本性的挑战,执行权的现代理论是发展不起来的。 执行权的现代学说,是从尼可洛·马基雅维里(1469—1527)开始的,或者不如说是由他创立的,他对自己“sanza alcuno respetto”(毫无顾忌地)摆脱传统有着充分的自觉。把这种学说称为“现代的”,意思是说,执行权是现代共和主义的关键因素。一般而言,它是现代政府中的关键因素,从而可以更一般地说,它是现代政府力求加以管束的、无方向的自由中的关键因素。同样,说它是一种现代“学说”还意味着,与大卫在歌利亚脚下发现一柄剑不同,执行权不是在政治实践中偶然发现的。这样说,并非抹煞偶然因素和历史发展对理解执行权的人的影响,更不是抹煞现实的现代君主制对它的作用;而是说,执行权从源头上说是一种观念和学说。对它的一些设想是善于创新的政治家力所能及的,所以我们现在把马基雅维里之前的许多人称为马基雅维里主义者。但是,要想领会全部设想,在常规性的基础上、在一个由各种制度组成的体系内实践它,并且有着清醒的良知——这才是困难所在。做到这一切,需要太多的勇气,太多的精深思考,对于寻找方便武器的政治家来说,这是他们的头脑不能胜任的。只有在马基雅维里以及这种学说发展过程中的主要继承者霍布斯(1588—1679)、约翰·洛克(1632—1704)和孟德斯鸠(1689—1755)的帮助下,我们才逐渐看到了执行权的公示于众的系统演练。 在变动不居的环境中,面对当时的历史思想趋势,难以确定有深思熟虑的选择存在——讨论这个难题,是我的第二个目标。因此,本书不谈执行官的历史,他们中间无疑有不少人是执行权学说的不自觉参与者或受益者。但是,作为一本分析执行权的著作,这里的阐述将揭示某种思想,它对于认识执行权以及它所呈现出的选择的全部特征,是不可缺少的。不过,藏在执行权背后的这种思想的发展仍未得到揭示,它的理论家也尚未获得发言权。假如我能让执行权变得可以理解,我们也就能够知道它是如何产生的了。 从马基雅维里的思想中,不难找到今天的执行官的精神。如果送给现代执行官一本马基雅维里的《君主论》,他也许会对其中推荐的各种手段或行动方式留下深刻印象:迅速决断,依靠自己,把握必然性,不讲责任,依靠人民。尤其是一个核心观点,即到言辞的背后去认识“有实效的真理”(effectual truth)。但是,对于马基雅维里为自己的君主推荐的罪恶行径,他也会感到震惊。我们当代的执行官即使不是视为理所当然,也相信能够怀着清醒的良知去运用执行官的决策技巧,取得能够让他引以为豪的成果。 工商企业的执行官对自身道德观的信心,也再现于我们的政治中,并且得到了肯定,马基雅维里的执行官在这里已经变为“执行权”,作为政府的一个正常的合法分支被宪法所接受。所以说,宪政中的执行权是自由主义的一项发明,是洛克、孟德斯鸠和美国立国之父的发明,而不是马基雅维里和霍布斯的发明。确实,自由主义主张立宪政府——稳定的法律、正当程序、界限分明的权力部门和受到限制的征税,从这个角度说,自由主义似乎与“有实效的真理”——它让你不管是否符合宪法、法律或道德,不计手段地获取——截然对立。相应地,我们也第一次看到,美国的宪政主义所设立的拥有执行权的新共和政体,不但引入了君主制的力量,也引入了专制政体的一些技巧。它不但把英国的君主制改造为共和制,而且把反宪政的马基雅维里式的君主也纳入宪政体制,这样一来,不管宪法只问结果的欲望便被整合到宪政之中,马基雅维里的设计经过改造之后,变得可以为最先由乔治·华盛顿占据的官职所利用。这篇前言一开始引用的那个林肯的问题,是他向一个正等着为他的非常行动提供正当性的立法机关提出的。他表现出足够的良知,所以不会成为马基雅维里主义者;又有足够的明智,所以不会排斥马基雅维里。 这是如何发生的?马基雅维里的君主,这位执行权的令人难忘的主人,是如何变成了自由主义宪政体制中的执行官?答案是,马基雅维里主义的历史,首先是一个驯化的过程,马基雅维里的思想被自由主义宪政所利用和吸收,由此而变得有了规则和正当性。自由主义在驯化这种粗野的学说上取得的成功——暂且假定已经取得了成功——或许给我们留下了深刻印象,然而马基雅维里本人却可以说,自由主义的宪政主义者采用了执行权,所以他们等于承认,没有马基雅维里,他们将一事无成。假如没有一个分支机构,其职能可以被正确地描述为——虽然你也许从未听到过这样的描述——在必要时绕开宪法,他们的宪政体制就无法运行。然后他也许会感到纳闷,到底是谁接纳了谁。遵循他的建议的人,就算对他的影响心知肚明,通常也不予承认,这对他无关紧要。马基雅维里十分清楚道德说教的必要,正如他知道行动的必要一样。 因此,我这本书的第三个目标,便是反思马基雅维里主义影响执行权的历史,但是也要反思它的更为广泛的含义。于是我发现,自己同研究马基雅维里主义的两个大名鼎鼎的权威,即波科克和斯金纳,存在着分歧,这两位学者正确地强调了马基雅维里的影响,然而他们强调得都还不够,而且理解有误。他们坚信马基雅维里是共和主义者,但不是宪政共和主义的鼓吹者,而是共和主义品质的鼓吹者。他们通过现代共和政体的捍卫者去追寻他的影响过程,直到那些捍卫者向自由宪政体制俯首称臣或被淘汰出局。但是,要想研究马基雅维里主义,一定得了解马基雅维里本人。波科克和斯金纳(斯金纳比波科克更严重)是以一个已被驯化的马基雅维里为起点,所以他们没有认识到必须先去驯化马基雅维里。他们认为马基雅维里的品质观和自私观是对立的,其实这种品质观是在推荐一种残忍的扩张行为,有时为了麻痹过于敏感的读者而对它乔装打扮。对于马基雅维里在同柏拉图和亚里士多德的古典传统决裂时所表现出的勇气,波科克和斯金纳都没有给予充分估计。他们没有看到一个简单的区别:古人赞扬人的优秀品质,是把它视为共和国的目的,而马基雅维里却把这种品质贬低为共和国生存或扩张的手段。波科克和斯金纳也没有认识到在马基雅维里和自由主义之间存在着几乎得不到承认的关系,我们可以通过执行权的概念看到这种关系,虽然不限于这个方面;因为马基雅维里的“一个人自己的武装”这句口号,与自由主义的自我保护的权利有着明确的相似性。因此,波科克和斯金纳虽然大谈马基雅维里,却严重低估了他的影响。他们把这种影响视为对自由主义的道德主义抵抗,或视为我们不再需要的建筑材料,所以他们没有估计到马基雅维里同今天的相关性,他们也没有理解他为我们的实践做出的贡献,以及他对我们的信念提出的挑战。 我们当代的自由主义——我是指包括今天的保守主义在内的原教旨自由主义——有一个内在难题,可以说它是个马基雅维里式的难题,尽管马基雅维里没有谈过权利。自由主义是以一种个人权利的观念为基础的,自由主义的立宪政府是为了保护这些权利。可是,哪怕最谨言慎行的政府,也不能对个人行使其权利的方式不闻不问,因为他们的行为有可能威胁到别人的权利,或危及整个共同体的安全。自由主义的政府尊重个人权利,所以它必须把视线从权利的行使移开,因为一种权利的意义,就在于把它的正确运用交给个人的选择。但是,为了保护各项权利,政府又必须做相反的事情,它一定要盯住权利的行使,在必要时还要根据这些权利的目的对它们加以缩减。十七世纪自由主义的奠基人,尤其是约翰·洛克,很清楚这个难题,但是自康德以来,自由主义内部对立两派的出现,使问题变得有些模糊不清了。这两派人在躲避魔鬼的狂热努力中,或是在试图置它于死地的愚蠢希望中,分别只抓住这种困境的一个方面不放。 以权利为基础的或义务论的一方,和功利主义的或目的论的一方,在今天的学术辩论中相互对抗。双方都没有成功地消灭对手,他们也不可能取得成功,因为处于压力之下的双方,都不得不承认自己对手的立场的分量。权利派关心的是如何保持权利的完好无损,热中于捍卫形式和程序,是司法和喜欢立法的立法机构的天然盟友。功利主义的一方则以马基雅维里也会予以认可的方式,致力于打破成规“看目的”(或效用)。这一派是强有力的执行权和辅助性立法权的天然支持者。功利主义者并没有追随马基雅维里得出其最终结论的任何意图或欲望,但是权利必须有某种用途这一功利主义的暗示,却把一个马基雅维里的观点呈现在我们面前:一切道德观念,在紧急时刻必须服从于身体的安全。在紧急时刻采取行动,“执行官的权能”——用亚历山大·汉密尔顿的著名说法——是必不可少的,这迫使我们评估我们的自由主义的内在困难,并且使我们面对这样的可能性:它的来龙去脉并不像我们今天乐于认为的那样十分可敬。 本书要揭示执行权的来龙去脉,所以它类似于一项思想史或观念史的研究。但是也有一些不相同之处。我不认为,发展过程中的每一个新阶段都是对前一个阶段的改进,或这一过程是不可避免的,或它是由当时的环境决定的。其实,我不以为我们今天对执行权的理解,是最精深、最先进的,恰恰相反,我认为与过去的见解相比,它是软弱而贫乏的。因此,我既要对执行权的发展过程表达我的满足之情,同样也要表达我的彷徨、诧异和沮丧。如我所说,这一历史,与其说是执行权早期未得到承认的潜能的逐渐展开,不如说是对执行权基本性质的掩盖和限制。但是,这种掩盖并不是因为历史事件的增多而发生的。霍布斯、洛克、孟德斯鸠对马基雅维里的观点所做的改造,是因为他们各自怀有革命性的意图,而不是或主要不是面对新的事实做出的调整。后来的哲学家的思想,想必受着他们从前辈学说中所看到或预见到的效果的影响。所以,执行权学说有着可划分为“阶段”的发展这种说法是有意义的,虽然每个阶段在第一次得到理解时,都意味着最后一个阶段。 我们将会看到,执行权的学说源于马基雅维里的行为高于言辞的主张。这种行为至上论是否意味着,新思想是作为新事实的结果自动产生,所以不必加以宣布或思考呢?马基雅维里没有这样说。要想确切地肯定“事实本身就说明问题”,人们必须相信每一种环境都是连同它本身的解释和辩护一起出现的。如果是这样,所有的思想家都是在说他们不得不说的话——事实使他们在这件事上别无选择。假如他们都是在说他们不得不说的话,他们便都成了完美的智者——这是一种“reductio ad absurdum”(荒谬的推理)。 在我们这个时代,人们对解释的需要大事声张,希望每一代人或每一个人为自己做出解释的需要,将保障他的自由。但是,假如解释仅仅是为了自己,是一些奇思怪想,一些随意的言说,那它是无法摆脱事实的奴役的。因为事实将像每个人必须解释的那样得到解释,他的奇思怪想将被当作智慧,因为他说不出别的东西。自由解释不是决定论的对立面,而是一种历史的必然,它让嘴巴成为观念的仆人。 为了阐明执行权的发展,我选择了我认为最重要的思想家。我不想全面介绍“执行”一词的语义史。也许是过于天真了,我相信伟大的思想家能够找到他认为最适合表达其意图的用语,我专注于这个概念,把它作为与我的研究相关的标志,而不想去分析现在被我们称为“执行”的所有机构。关键是要发现,那些机构为何得到了这个称呼,它们为何被这样看待。我在美国设立总统制后画出一条界线,这是最早被理解为执行官并作为执行官而设立的一个职务,它不是要履行英国国王那样的职责。此后——虽然不是此前——执行权的能力便在汉密尔顿所说的意义上得到了接受,成为“定义良好政府的一个主要特征”。 执行权是在某人或某物(上帝、人民或法律)的名义下行使的。当我们没有任何特指,只是简单地说“执行权”时,我们经常忘记和掩盖了这个真相。在当代美国人的语言中,可以听到“灰熊队在那场比赛中真的执行了(really executed)”。在这里它是个不及物动词,人们在欣赏完美之物时,对于代理人之外的事物便失去了感觉。然而,当我们想到执行时,它仍然是一种代理行为。不过,执行官虽然在形式上是代理人,其实他通常比代理人要强大得多,因为他的职责不像这个无害的头衔所预示的那样轻松。但是,当他遇到反抗、需要消除怨恨时,他又可以说自己仅仅是在贯彻别人的意志——国会、上司、人民、劝善经、董事会、公司或任何形式的最高当局,甚至历史。总之,他的形式上的软弱,强化了他的非正式的力量。 这个看似浅显的概念并不简单,因为它的本质是暧昧的。它在我们看来很浅显易懂,是因为它已经变成了家常事;它变成了家常事,是因为它取得了令人瞩目的成功。这种一人统治,即我们所说的我们现代民主国家中的执行权,居然得到接受,甚至对它热情有加,除了诧异之外,我们还能用什么来描述呢?我的意思不是说,无论怎样称呼统治都是一样的。但是,公平地观察一下我们称为总统、书记、专员、特派员或执行官的人,无论他们有何称谓,无论他们是在自由的政府还是不自由的政府,我们都会感到奇怪,我们为何不再用“国王”和“专制者”这种称呼了呢?有人向我们推销观念时,做得如此出色,居然使我们再也感觉不到营销的努力了。 确实,执行权这个概念已经变得耳熟能详,我们已经忘记了,为何会有人要求以自己的名义而非别人的名义进行统治。为了重新理解以个人名义进行统治的理由,我要考察一下执行权的史前史,那时的紧急措施和个人的自由裁量权被视为必要,但是并未被理解为执行的行为。在做出这种探索——这不是一项小任务,因为它需要研究亚里士多德的政治科学——之后,我们才能更好地理解——即使不是更好地体验——马基雅维里的发明带来的冲击。在评估这一冲击之后,我们才能更好地理解把它纳入宪政体制的困难。我们对现代学术也会有更好的理解,它的错误便是源于对显而易见的事情的忽略。 但是,我们首先要更好地了解执行权是什么。如果遵循学术传统,在最佳意义上就是苏格拉底的传统,探索事物本质的方式首先是要穿越有关该事物的公认意见。那么,对执行权有哪些意见呢? -

美国

作者对于罗马和美进行了内政、外交和人文的全方位比较,给我们展现一幅幅生动的历史画卷。这些画卷不仅仅是对历史的记录,更是对历史的深层比较和分析。作者认为,当时和现在相蹑两千年。我们生活在一个充斥着原子能、计算机网络和基因解密的世界,这些东西把我们的现在与所有的过去分隔开来。但是,依然不变的是政治。局势总是在变化,而人与人交往所产生的问题,即便相蹑几千年,也没有什么不同。 作者认为,罗马和美国通向世界强国的道路是相似的,绝无仅有的惟一世界强国的地位也是相似的。在罗马人和美国人的“海岛”上,也就是在意大利和北美洲,罗马成为军事强权,成为当时权倾天下的帝国;美国成为经济强国,这是任何其他国家都无法比拟的。当海洋不再起到保护作用,罗马人和美国人都是为了防御而进行扩张。他们的安全政策发展演变为强权政策,但是美国不可能像罗马那样成为一个帝国,因为美国仅仅登上了世界强国的第一个台阶,它可以不顾世界其他国家的反对,为所欲为,充当国际警察,但它的势力不可能扩展到整个世界,俄国、印度、印度尼西亚以及中国是华盛顿无法企及的。苏联和东欧集团解体以后,美国作为独一无二的世界强国,虽然没有竞争对手,但是这样的时日在历史的长河中只能是短暂的瞬间,所谓“美国治下的和平”也不可能像“罗马治下的和平”那样延续百年。 本书在德国出版以后,得到了社会各界的广泛好评,德国《时代周报》称它是“具有重大现实意义的政治历史随笔”,《法兰克福汇报》称它是政治界和史学界的一个“真正伟大的成就”,《明镜》认为这是“一本不能不读的好书”。 -

民族—国家与暴力

本书是吉登斯著作中最具有历史社会学特色的一部作品。其理论思路源于《社会的构成》中有关社会转型的论点,以全球社会变迁的历程为叙述框架,力图通过建构社会转型的一般模式,阐明塑造现代社会的力量。作者本人则宣称,本书的目的主要在于以系统的方式勾勒出世界史的粗线条。本书内容极为丰富,充满复杂性和说服力。 -

关于马基雅维里的思考

简介: 在本书中,利奥·施特劳斯通过对马基雅维里的两部著作《君主论》、《李维史论》精细入微的考察,全面深刻地揭示了马基雅维里政治思想的核心内涵。作者认为马基雅维里并不是传授雅恶的第一人,其政治思想和政治行为有着极为深厚的历史背景。在拯救祖国与拯救自身灵魂之间的矛盾抉择,构成了有着明显价值判断的马基雅维里政治思想的核心。 前 言 我在查尔斯·R.沃尔格林基金会的赞助下,于1953年秋季那个学期,在芝加哥大学作了四个讲座,本书就是那四个讲座经过充实的稿本。 我感激查尔斯·R.沃尔格林基金会,特别是基金会主席杰罗姆·G.克尔文教授,他们为我提供了机会,得以陈述我对马基雅维里这个问题的观察和思考。我也感谢沃尔格林基金会在文书誊写方面所提供的慷慨协助。 本书第二章曾经在《美国政治学评论》(1957年3月号)发表过。 利奥·施特劳斯 伊利诺斯,芝加哥 1957年12月 引 言 假如我们承认,我们倾向于同意关于马基雅维里传授邪恶这个老派的简朴观点的话,那么我们不会是在危言耸听;我们只会使得我们自己暴露在敦厚质朴或者至少是无害的嘲讽面前。确实,还有什么别的描述,能够适用于一个鼓吹如下信条的人:希冀牢固占有他国领土的君主们,应该对这些领土原来的统治者,满门抄斩;君主们应该杀掉他们的敌手,而不是没收他们的财产,因为蒙受掠夺的人,可以图谋复仇,而那些已被铲除的人,则不可能这样做了;人们对于谋杀他们的父亲,与丧失他们的祖传财产相比,忘却得更快;真正的慷慨宽宏在于,对于自己的财产,吝啬小气,对于他人的所有物,慷慨大方;导致福祉的不是德行,而是对于德行与邪恶加以审慎的运用;加害于人的时候,应该坏事做尽,这样,对伤害的品味瞬息即逝,伤害所带来的痛苦也就较轻,而施惠于人的时候,则应该细水长流,一点一点地赐予,这样,恩惠就会被人更为深切地感受到;一个得胜凯旋的将军,如果惧怕他的君主可能会鸟尽弓藏,恩将仇报,那就可以先下手为强,揭竿而起,发起叛乱,以惩罚君主的背恩忘义;如果一个人,必须在对人施加严重的伤害与对人施加轻微的伤害之间进行权衡定夺的话,他就应该选择施加严重的伤害;一个人对于他所图谋杀害的人,不应该说“把你的枪给我,我要用它杀死你”,而只应该说“把你的枪给我”,这是因为,一旦有枪在手,你就可以为所欲为了。假如千真万确,只有一个邪恶的人,才会如此堕落,在公共领域与私人交往中提倡明火执仗的强横行径的话,那么我们就别无选择,只能说马基雅维里是一个邪恶的人。 马基雅维里确实并不是表达类似上述观点的第一人。这种观点属于一种政治思想与政治行为,它们跟社会政治生活本身一样年代久远。但是,马基雅维里是绝无仅有的一位哲学家,不惜将自己的名字,同跟社会政治生活本身一样年代久远的任何一种政治思想与政治行为,公然联系起来,以至于他的名字被人普遍使用,作为这种政治思想与政治行为的代名词。他恶名昭著,成为政治思想与政治行为中弃义背理、不择手段的经典化身。卡利克勒斯和特拉西马库斯,秘室晤对,阐发邪恶的政治信条,然而他们只是柏拉图笔下的人物;古代雅典的战争使节,在米洛斯岛普通民众不在场的情势下,宣扬同样的政治信条,然而他们只是修昔底德笔下的人物。古典思想家隐秘地、而且怀着明显的厌恶态度所揭示的那个腐化堕落的信条,马基雅维里明目张胆地、欣然自得地加以宣扬。古典思想家假口他们笔下的人物所讲的那些令人惊心动魄的话,他无所忌惮,以他自己的名义公然道出。只有马基雅维里一个人,敢于用他自己的名字,在一本书里,阐发这个邪恶的信条。 尽管如此,无论这个老派的简朴判决,可以是多么真实,然而它却都不是囊括一切、详尽无遗的。在一定程度上,它的瑕疵与不足,为我们时代的饱学之士们所提出的那些更为精致的看法,提供了依据。我们被告知,马基雅维里远非居心叵测,刻意传授邪恶,他其实是一位热诚的爱国者,或者是社会生活的一位讲求科学方法的研究者,或者两者兼而有之。但是我们可以考虑,趋求时尚的学者们,究竟是否没有比老派的简朴立场,远为可悲地步入了歧途;或者说,被趋求时尚的学者们所忽略的问题,究竟是否不比被老派的简朴立场所忽略的问题,远为重要,尽管被那些精致的看法所无视的某个重要问题,高尚质朴的人们确实可能并未给予充分恰当的说明,因而作出了错误的阐释。这不会是如下那种情况绝无仅有的一个孤例,即“一点肤浅的哲学”所铸成的大错,在不谙哲理的大众那里,却不会发生。 将马基雅维里这个思想家描述成一位爱国者,是混淆视听的一个误解。他其实属于一种类型独特的爱国者:他对于拯救他的祖国,比对于拯救他自己的灵魂,更为牵肠挂肚。因此他的爱国主义,前提是在祖国的位置分量与灵魂的位置分量之间,作出全面的权衡。正是这种全面的权衡,而不是爱国主义,才是马基雅维里思想的核心。正是这个全面的权衡,而不是他的爱国主义,为他造成了显赫声誉,使他桃李满天下。他的思想的实体内涵,不是佛罗伦萨,甚至也不是意大利,而是普遍适用的。它影响到并旨在影响所有思考着的人们,而与时代无涉,与国度无涉。将马基雅维里视为科学家,至少跟将他视为爱国者同样混淆视听。讲求科学方法的社会生活研究者,不愿意或者不能够作出“价值判断”,可是马基雅维里的著述中,则充斥着“价值判断”。他对于社会所作的研究,属于规范性的。 但是,即使我们被迫不能不承认,马基雅维里在本质上是一位爱国者,或者是一位科学家,我们也依然没有必要否认他传授邪恶。马基雅维里所理解的爱国主义,是一个族群的集体自私自利。对于善恶是非的界限的熟视无睹,置若罔闻,在它产生于纵横捭阖的情况下,不如在它产生于仅仅关注个人舒适或个人荣耀的情况下那么令人反感。但是,恰恰由于这个原因,这种无视态度就更具有诱惑力,因而也就更加危险。爱国主义是一种对于自身的爱。对于自身的爱,在品第等级上低于既对自我又对道德上的善所怀有的爱。所以对于自身的爱,往往倾向于变得关注自身的为善,或者关注对于善的要求的遵循。通过乞灵于马基雅维里的爱国主义来为他骇人听闻的学说寻找根据,意味着看到了那种爱国主义的美德,而在同时却对高于爱国主义的事物视而不见,或者对既使爱国主义成为神圣又对爱国主义加以限定的事物视而不见。诉诸马基雅维里的爱国主义,无法使我们妥当地处理一个只是貌似邪恶的事物;这样做只会使我们混淆是非,看不清真正的邪恶。 至于研究社会生活的“科学”方法,它的很多倡导者,将它的源头追溯到马基雅维里那里;这种方法随着我们作为公民、作为人所赖以定位取向的道德界限的抽象化而出现。这样看来,所谓“科学”分析的不可或缺的条件,就在于道德上的麻木愚钝。这种麻木愚钝,与腐败堕落不能等量齐观,然而它必然要强化腐败堕落的力量。在芸芸众生的小人物那里,我们可以有把握地将这种道德愚钝,归因于某些才智禀赋的不存在。在马基雅维里那里,这个宽厚慈悲的解释却无法成立,他太深思熟虑了,不可能不意识到自己在做什么,他也太慷慨大度了,不可能不把自己做的事,向他的理智的朋友们加以承认。 我们如同很多前人那样毫不踌躇地宣称,而且我们随后将要试图论证,马基雅维里的学说是不道德的,也是无视宗教原则的。我们并熟知学者们赖以支持与此相反的论断所引证的论据;但是我们质疑他们对这个证据所作的阐释。撇开某些其它考虑不谈,我们认为这些学者太容易心满意足了。他们满足于关于马基雅维里是宗教的朋友的说法,原因是他强调了宗教的实用性和不可缺少的属性。他们对于一个事实,完全不加注意,即他对于宗教所作的褒扬,只不过是我们可以暂且称为他对宗教真理的全然漠视的另外一面而已。这一点其实不足为奇,因为他们自己,即使不是把宗教理解为一种吸引人的或者至少是无害的民俗传说,也往往是把宗教仅仅理解为社会的一个重要的部类而已,更不要说那些对宗教笃信的人们了,他们满足于宗教所被赋予的任何表面上的裨益。对于马基雅维里关于宗教的判断,以及他关于道德的判断,这些学者之所以作出错误的阐释,是因为他们是马基雅维里的学生。他们对马基雅维里的思想所作的表面上客观超然、虚怀若谷的研究,其基础在于他们对他的原则采取固执教条、全盘接受的态度。他们之所以看不到马基雅维里思想的邪恶性质,是因为他们是马基雅维里传统的继承者,是因为他们,或者他们导师的已被遗忘的导师们,已经被马基雅维里所腐蚀。 除非我们摆脱马基雅维里的影响,否则,我们就不可能看清马基雅维里思想的真实性质。从所有的实践意义上来说,这都意味着,除非我们为我们自己,在我们自己的内心里,复活西方世界的前现代遗产,既复活《圣经》的遗产,同时又复活古典遗产,否则,我们就不可能看清马基雅维里思想的真实性质。对马基雅维里作出恰如其分的把握,要求我们必须从一个前现代的视角出发,面向未来,去观察一个未可逆料的、令人瞠目的、新异陌生的马基雅维里,而不是从今天的视角面向过去,观察一个业已古老的、业已成为我们中一员的、从而几乎是道德上善的马基雅维里。这个过程,即使只为了掌握一种纯粹的历史定位起见,也是必需的。马基雅维里所熟悉的,是前现代思想:前现代思想发生在他之前。他不可能熟悉我们今天的思想,我们今天的思想,是在他身后才出现的。 这样我们就认为,关于马基雅维里的简朴观点,尽管依然不够充实,但是确实决定性地优越于占统治地位的各种精致观点。即使我们被迫不能不承认,而且恰恰如果我们被迫不能不承认,他的学说是恶魔的学说,他本人是一个魔鬼,我们也依然不能不铭记这样一条深刻的神学真理,即魔鬼其实是堕落的天使。认识到马基雅维里思想的恶魔性质,意味着在马基雅维里的思想中,认识到一种品第极高的、扭曲堕落了的高贵。当克里斯托弗·马洛将如下这个说法追溯到马基雅维里身上时,他其实是看到了这种高贵:“我认为除了愚昧无知以外,不存在任何罪孽。”马洛的判断,可以在马基雅维里本人于他的两部伟大著作的献辞中谈到他最可珍贵的财富时所作的表示那里得到印证。我们对关于马基雅维里的简朴观点抱同情态度,这不仅是因为这种简朴观点是健康有益的,而且首先是因为,如果我们不能对这种观点予以认真重视,我们就不可能对于马基雅维里身上真正令人钦羡的品格素质,作出恰如其分的应有认识:他的思想的勇敢无畏,他的目光的深邃广阔,以及他的语言的优美雅致。能够帮助我们窥见马基雅维里思想的核心的,不是对那个简朴观点的鄙夷轻怠,也不是对那个简朴观点的漠然不顾,而是从那个简朴观点出发的经过深思熟虑的升华。阻碍着我们理解任何事物的,莫过于对彰明较著的事物,对事物的表面,采取想当然的态度,或者采取看不起的蔑视态度。蕴涵在事物表面的问题,而且只有蕴涵在事物表面的问题,才是事物的核心。 我们有很好的理由,在查尔斯·R.沃尔格林基金会所赞助的一系列讲座中,来讨论马基雅维里的问题。美利坚合众国可以说是世界上仅有的一个国家,奠基于明显与马基雅维里主义相对应的原则之上。按照马基雅维里的说法,世界上最为闻名遐迩的国度的缔造者,其实是一个同室操戈的弑弟罪犯:政治上的伟大,其基础必然在于为非作歹、杀人越货的罪行。如果我们可以相信托马斯·潘恩的说法,那么旧世界所有政体的源头,都来自这个描述;它们的源头,都在于扩张征服与僭主暴政。但是,“美国的独立,是伴随着对于政府的原则与实践实行革命性变革而发生的”:美国立足的基石,在于自由与正义。“今天,以一种道德理论为基础、以一个普遍和平的制度为基础,以及以不可剥夺的天赋人权为基础的政体,正在从西方向着东方席卷,其汹涌磅礴,势不可挡,甚于剑与火的政体从东方向西方的蔓延。”这个判断,远远没有过时。尽管今天自由已经不再为美国所专有,然而美国仍然是自由的堡垒。而当代的专制暴政,其源概出于马基雅维里的思想,概出于关于为了达到目的可以不择手段的马基雅维里主义原则。美国的现实与美国的理想密不可分,至少在这个意义上,我们不懂得与之截然对立的马基雅维里主义,就不会懂得美国的体制。 但是,我们对于一个事实不能视而不见,这就是,问题其实比它在潘恩及其后继者的表述中所显现的,更为错综复杂。马基雅维里可以争辩说,美国之所以成为伟大的国度,不仅归功于它习以为常地坚守自由与正义的原则,而且同时也归功于它偶尔为之地背离这些原则。他会毫不犹豫地提出,对1803年路易斯安那购地案以及北美印第安人的遭际,应该作出蹊跷的重新阐释。他可以得出结论说,诸如此类的事实为他的如下论点,提供了进一步的佐证,就是,如果没有诸如雷慕斯被他的兄弟罗慕洛斯所谋杀那样的事件,就不可能造就一个伟大而光荣的公民社会。这种复杂的情况,使得我们更应该有必要对马基雅维里所提出的根本问题,作出恰当的理解。 我们可能已经假定,马基雅维里是政治思想脉络两大根本抉择其中之一的倡导者。我们确曾假定,根本意义上的抉择确实存在,它们是永恒的,是自有人类以来就与之俱存的。这一假设,今天经常被人否认。我们时代的很多人认为,不存在永恒的问题,因而也就不存在永恒的抉择。他们会争辩说,恰恰是马基雅维里的学说,为他们否认永恒问题的存在提供了充分的证据:马基雅维里的问题,是一个新异的问题;它跟此前政治哲学所关注的问题根本不相同。这个论点,如果经过恰当阐发,就可能有它的道理,有它的分量。但是直截了当地说,它只不过证明:永恒的问题,并不像有些人所确信的那样容易接近,那样容易触及,或者说,并不是所有的政治哲学家都对这些永恒的问题予以面对和正视。我们对于马基雅维里的学说所作的批判研究,其终极目的不是别的,就是要对重新发现这些永恒的问题作出我们的贡献。 -

现代世界体系的混沌与治理

本书运用世界体系理论,从四个不同视角对现代世界中已完成两的两次霸权转移(从荷兰到英国、从英国到美国)进行分析与比较,并讨论四个颇具争议又相互关联的问题。 面对20世纪后期世界秩序的混沌,及目前正面临的第三次霸权转移,本书提出了了自己的分析框架和理论建构,在作出预测的同时,也提出了一些颇有见地的“治理”方案,以期拨开霍布鲍姆所谓的“全球化的迷雾”。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友