欢迎来到相识电子书!

标签:文革

-

“文革”前的郭沫若

本书主要反映新中国成立后至“文革”发生前,传主在文学领域的情况。包括郭沫若1949年之后所写的许多诗,已收入《郭沫若全集》文学编,是很好的以诗证史的材料。本书还涉及传主的一部分国务活动。 郭沫若是一位百科全书式的学者、经历“革命春秋”的政治活动家,当然更是一位在文学的各个领域广泛涉猎的文学家。本书主要反映新中国成立后至“文革”发生前,传主在文学领域的情况。本书中还大量收集了郭沫若的诗,成为了以诗证史的好材料,也以此反映他的思想。让读者对郭沫若有一个比较全面的了解。 -

百战归来认此身

本书以自传形式表现了革命家曾志同志不平凡的一生。是一本对人生、对智慧有很强启迪性,非常具有可读性的一本书。作者从亲身经历出发,第一线接触了许多当时的重要人物,提供了许多大事件的第一手资料,开拓了全新的视野。全书生动地描绘了在特殊年代里,血与火的较量、生与死的考验、生活的真实和残酷、革命者的意志,作为女人的情怀、一个女人承担起各种我们现在不可想象的重担、所经历的不凡的人生。 -

一百个人的十年

文革”已经过去,它对众多人的生活产生了深刻的影响。“文革”是什么?“文革”的真相到底是什么?“文革”到底对人产生了什么样的影响?《一百个人的十年》为我们似乎提供了一个清晰的答案。作者冯骥才试图以一百个各不相同的经历,尽可能反映这一经历十年、全社会大劫难异常复杂的全貌。通过记录普通人的经历,反映生活本质的真实。这本《一百个人的十年》将使“文革”的受难者们感受到某种东西以使内心获得宁静,使那些“文革”的制造者们从中受到人类良知的提醒而引起终生不安。

-

流逝的岁月

这是一位老革命家的回忆录,与其说是回忆录,不如说是对历史问题的反思批判书,书中的历史问题不是秦皇汉武,不是唐宗宋祖,也不是弯弓射大雕的一代天骄,更不是华盛顿罗斯福,而是我党从延安到文革时期那段最惊心动魄却又最鲜为人知的历史。 这段历史,只有这样有过切身经历又有反思精神的老革命写出来,才有真实性,才具震撼力。不信?请看!延安整风时,组织上对待那些不与党“一条心”的“两条心”们,作者写道:当时把追查称为劝说,由三四个人组成一个劝说小组,每个人劝说两三小时,三四个人轮流劝说。而被劝说(追查)多则一天二十四小时都不能休息,其身体的疲乏和思想紧张的程度非身历其境的人所能想像。所谓劝说,就是要你“坦白”。你“坦白”一点,他们再追问一步,一直要把你追向成“特务”,才能了事。为了要你坦白,他们有的可以跪在地上劝你,说你只要“坦白”,就可以和党“一条心”干革命了,否则你不可能在革命阵营中有一立足之地。再比如,抗战胜利,作者在河北永年做县委书记,某次审讯汉奸宋品忍时,愤怒的群众冲向审判台,竟活剐了汉奸,后到的人只能捡了两三根骨头,边走边说:“吃不了你的肉,拿你的骨头回家让狗啃,也算解恨了。” 还比如,1957年反右时,人民大学的葛佩琦经组织上反复动员,针对党说了几句很一般的话,谁知却先被《人大周报》,后被《人民日报》诬为“要推翻共产党,杀共产党人 ”, 最终弄得妻离子散,家破人亡,连哥嫂也不能幸免。 这样的故事在书中比比皆是,没有经历过的人哪能想象得出来,并写出来!当然,作为回忆录,作者还回忆了几位当初一起闹革命的朋友,作家王小波的父亲王方名多才多艺,书法篆刻皆通,因组织上的原因,可惜晚年得了“精神飘逸症”,作家李锐的父亲李成之(李直)比作者还早闹革命,因为几次政治运动上的错划,最后却迟迟落实不了政策。 -

可萌綠,亦可枯黃

储安平、康同壁、张伯驹、马连良、言慧珠等文人、艺人,每一个人物,每一篇故事,通过作者的生花妙笔,直抒胸臆,透人心扉。章诒和优美的文字超越了意识形态,她倾诉的情感承载了悠久的历史传统,有着中国散文大家的气派。本书所述的五位人物,他们像传说一样过去了,每一个都是夺目的、悲伤的。正如作者所说:“这是一种宿命,谁也无法藏匿货逃避。他们像瑰丽却肃杀的秋景,搅碎了人生如梦的愁肠。连我自己都没有重读的勇气,怕老泪涌出。” -

牛棚杂忆手稿本

《牛棚杂忆手稿本》:真情、真实、趋势、真切贯穿了季羡林先生一生。《牛棚杂忆》是先生在“文革”时期一个非常真我的历史真实写照。为此,笔者们出版先生的手稿本,就是为了真实地记录先生当时的心路历程,其价值和意义以及对现实社会的贡献,自不言而喻。按先生的话:“我能够活着把它写出来……是我留给后代的最佳礼品。”同时,对研究者和收藏者也具有很高的研究价值和收藏意义。由于各种原因,先生手稿漂移多处,是在周折了半年多的时间才收集齐全的。可见,先生真诚执著和对这段历史情感交织再现的《牛棚杂忆手稿本》,是多么的珍贵。这是先生用了大约三个月的心血抄成的定稿,用先生本人的话说:“草稿与定稿之间差别极大,几乎等于重写。” -

里面的故事

作者在“文化大革命”期间,因被认为参加“反革命集团”而入狱,四年多才被释放,于是有了一段非常时期的非常经历。三十年后,他“一念再起”,把这段经历写成一个个故事,并不是在借此怀旧,也不是要揭露什么,而是边写遍琢磨这些陈年旧事如何参与构成了自己的“现在”。角度是很个人化的,当然也免不了打下适当的“烙印”。一个喜欢读书,崇尚知识的年轻人,生在那样一个年代,又遭遇牢狱之灾,其人性的磨砺和人生的思考,都带上了某种传奇,严酷的色彩,这一切,在叙述时,又因为岁月的流失而呈现出从容的气度。作者自认为“里面的”故事,也不过就是人的一种生活,一种境遇。 -

走向混沌

作者以不加任何雕饰的笔触,记录了自己二十多年的苦难历程。其实“苦难”这两个字根本载不动这二十年的沧桑。妻子张沪的两次自杀,白发老母被掀斗遣返,儿子无辜遭人耳光,使作者心灵中最圣洁的亲情横遭践踏。骄阳下的灵与肉之裸,化工厂烈火中的再生,矿井下挥汗如雨的劳作,使作者的肉体备受煎熬;最富悲剧意义的是残酷的现实对作者内心深处涌动着的浪漫情愫和文学梦想的摧残。这其中的凄楚、苦涩和绝望构成了中国知识分子心灵史中最悲怆的乐章。 作者还以自己的亲身经历为主线,记录了与自己同时代、同命运的知识分子的心路历程和轨迹:从美学巨匠吕荧之殁到书呆子张赞祖的溺水而亡,从有着一只“风泪眼”的建源君到身患绝症的“肌无力”,从英木兰的生命传奇到姜葆琛的驿路风尘…… 最可贵的是,书中作者并没有美化知识分子(包括自身),而是以深刻的自省意识再现了知识分子身上的弱点和生命残缺。一幕幕同类相残、豆萁相煎的闹剧在高层次的知识分子间上演,使人在触目惊心之余,感到彻骨的悲凉。应该说,这种知识分子对自己灵魂的拷问,是辽阔、是大气、是深刻的文明与进化,更是一种再生。 -

张春桥姚文元实传

本書是當代「文革」研究專家史雲先生的又一力作,是一部注重真實性的歷史傳記。作者力求還原歷史的本來面目,利用自傳、回憶、日記、供詞等大量珍貴的檔案資料,真實記述了傳主的發跡與敗亡史,重點描述了「文革」特殊歲月,所引述的事實都有依據可憑,資料價值極高。同時作者還對史學界和大眾中流傳的一些謬誤看法做了辨析和糾正,令人信服,是一部可讀性與學術性俱佳的研究著作。 -

一片冰心在玉壶

(著名历史学家章开沅作序并推荐,一位善良而正直的中国知识分子历经晚清民国至1949年以来近百年的历史记录) 叶笃庄先生系中国农业科学院研究员,著名农史学家、民主人士,译有《物种起源》、《达尔文进化论全集》等。 他的一生起伏跌宕,出生于封建大家庭,曾就读于南开中学,之后留学日本,抗战爆发后毅然归国投身抗敌事业,走上革命道路。新中国成立后又长期任中国农业科学院研究员,主持编译委员会,对建国初期农业知识的普及、提高,贡献至伟。 1957年被错划为“右派”, 含冤入狱18年,1976年特赦“国民党县团级以上干部”,始被释放。1979年予以平反,恢复名誉。 本书即是他这一生的缩影。包括叶家往事、过眼烟云、解放以后、狱中记四个部分,详细讲述了他极富传奇色彩的一生。用章开沅的话说:“本书中,我们看不到‘为亲者讳’、‘为尊者讳’之类痕迹,一般都是秉笔直书,既不夸饰溢美,亦不求全责备。对于自己,老人更是毫无忌惮,直书全部人生,勇于自我解剖,即令丢人现眼的往事也不回避,自我开涮,妙趣横生。” -

Red Scarf Girl

Ji-li Jiang was twelve years old in 1966, the year that Chairman Mao launched the Cultural Revolution in China. An outstanding student and much-admired leader of her class, Ji-li seemed poised for a shining future. But all that changed with the advent of the Cultural Revolution, when intelligence became a crime and a wealthy family background invited persecution'or worse. For the next three years Ji-li and her family were humilated and reviled by their former friends, neighbors, and colleagues and lived in constant terror of attack. At last, with the detention of her father, Ji-li was faced with the most dreadful decision of her young life: denounce him and break with her family, or refuse to testify against him and sacrifice her future in her beloved Communist Party. Told with simplicity, innocence, and grace, this unforgettable memoir gives a child's eye view of a terrifying time in twentieth-century history'and of one family's indomitable courage under fire. -

顾准自述

顾准勤于读书、思考和写作。他是我国最早系统论证社会主义存在商品货币的必然性,并主张充分发挥价值规律作用的学者。这在当时是需要很大勇气的,他也因此付出了代价。尽管他后半生贯穿了惩罚性劳动和人身侮辱,但是他在精神上丝毫没有颓丧,相反,逆境和严酷的现实让他从根本上思考历史前进的规律和国家民族的未来。在生命的最后几年,他倾注了全部的精力,致力于历史学、经济学、哲学和马恩理论研究,写下了大量的笔记,其价值难以估量。本书是顾准写于“文化大革命”期间的“历史交代”材料和其他关于自己身世和思想的检讨文字,明显地打上了那个时代的烙印。 -

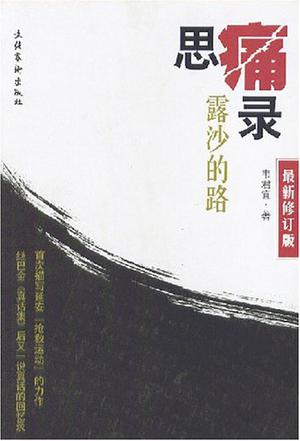

思痛录 露沙的路

在《思痛录》中,作者所回忆的从延安“抢救运动”以来的大大小小的政治运动,是中年以上的中国人无法回避的共同经历。但很少能有人像她这样把“左”的思想和毒害义无反顾地倾吐出来。1998年,《思痛录》出版后引起了巨大的反响,启发了不少知识分子反思历史的责任感和使命感,因而被文化界称为“韦君宜现象”。 自传体小说《露沙的路》是回忆录《思痛录》的姐妹篇,亦是对前者的诠释,与《思痛录》一样,都反映了20世纪中国知识分子的心路历程。同时,它是第一部以延安“抢救运动”为主题的小说,真实而毫无矫饰地再现了40年代延安边区的生活与种种景象。 此次“最新修订版”所增添的内容,为韦君宜生前最后勘订的;也是读者掌握全面信息和收藏的最佳版本。 -

我家

1967年发表《出身论》,反对血统论的年轻作者遇罗克在1970年被枪毙了。除遇罗克以外,遇家其他人物,如遇崇基、遇罗文、遇罗勉等的人生际遇也是坎坷诡谲,惊心动魄的。这本书的内容是关于遇罗文的家史。书中有珍贵的图片。 -

牛棚杂忆

《牛棚杂忆》写于1992年,为什么时隔六年,到了现在1998年才拿出来出版。这有点违反了写书的常规。读者会怀疑,其中必有个说法。我有爱,有恨,会妒忌,想报复,我的宽容心肠不比任何人高。可是,一动报复之念,我立即想到,在当时那种情况下,那种气氛中,每个人,不管他是哪一个山头,哪一个派别,都像喝了迷魂汤一样,异化为非人。现在人们有时候骂人为“畜生”,我觉得这是对畜生的污蔑。畜生吃人,因为它饿。它不会说谎,不会耍刁,决不会先讲上一大篇必须吃人的道理,旁征博引,洋洋洒洒,然后才张嘴吃人。 -

林彪浮沉录

简介:英文原名∶The rise and fall of Lin Piao:据美国企鹅图书有限公司1976年英文版译出:内部发行:雅普·冯·吉内肯,荷兰学者:本书记述了林彪自1959年出任国防部长至1971年九·一三事件机毁身亡这一浮沉过程。 目录 第一章 危机:1971年9月 第二章 根源 第三章 文化革命 第四章 革命中的革命 第五章 激进派的退却 第六章 中共九大 第七章 战争的威胁 第八章 九届二中全会 第九章 毛主义者反对毛泽东 毛泽东反对毛主义者 第十章 冲突 第十一章 幕后阴谋 第十二章 安定 尾声

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友