欢迎来到相识电子书!

标签:文革

-

牛棚杂忆

《牛棚杂忆》是季羡林亲历“文化大革命”的纪实文章,本次所收以排印本(中共中央党校出版社,2005年)为底本,核以手稿本(中国言实出版社,2006年)。 -

舞遍全球

这是一本坦诚的自传,从中我们看到命运的偶然性,看到中国社会四十年间巨大的变迁,看到东西方的文化差异:更看到勇气、力量和爱如何塑造一个人,以及一个渴望自由的心灵所能进发出的巨大能量。 本书连续130周居澳大利亚图书榜前十位,在多国出版畅销,并被好莱坞购下电影版权。 -

不堪回首

我和章含之从相知、相恋、相伴到离婚整整23年(1949至1973年),我与她的婚姻于“文革”期间破裂。“文化大革命”的年代是疯狂的年代,在这十年间有多少人蒙受不白之冤?有多少人颠沛流离?这十年也是我一生中最不幸、最灾难深重的岁月,至今不堪回首。 ——洪君彦 记录“总长女儿、主席老师、外长夫人”章含之讳莫如深的第一段婚姻 毛泽东亲自过问的一桩离婚案 章含之、洪君彦、洪晃,中国最著名家庭的悲欢离合 这场婚姻超出了私人话题,从中可以感受到历史的巨大投影、社会的人情世态 -

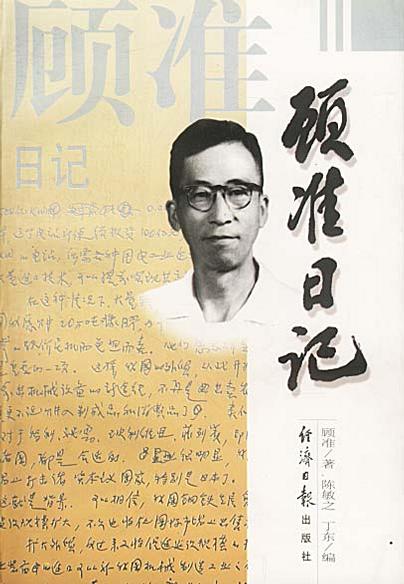

顾准日记

已故思想家顾准生前有写日记的习惯,本书收录了他生前的三本日记:一本是1959年10月至1960年1月下放河南商城监督劳动时的日记;一本是1969年10月至1971年9月下放河南息县学部五七干校的日记;还有一本是顾准1972年10月到1974年10月在北京读书和生活的简单记录。这三本日记,虽然只是顾准生命长河中三个片断的记录,蛤对于研究顾准思想的发展,却有着不可忽视的价值。从多方面提供了顾准思想形成的政治背景、文化背景和生活背景。 -

我的青春回忆录

1989 年,陈凯歌就自己的少年时代写了一些反思性的文字,由日本讲谈社出版,被评为1989年的最佳传记之一,基于批判的态度和文字功底,获得了外界一致好评。《我的青春回忆录》虽然是翻新旧作,也是陈凯歌自传的第一部,从陈凯歌1965年13岁时考上北京四中时写起,直至1971年在云南建设兵团结束插队生活时止,基本上与《少年凯歌》的时间段重合。用陈凯歌的话说,“此书不是关于一个叫陈凯歌的少年的,是关于那个时代的”。 -

束星北档案

这是一段尘封的历史,这也是一曲悲怆的挽歌,这是一个天才物理学家命运的纪实,这也是我国一代知识分子所经历的风霜刀剑、血泪坎坷的缩影。被人们称为“中国的爱因斯坦”的束星北曾是诺贝尔奖得主李政道的启蒙老师,也是堪称世界级的科学大师,但由于历史原因,这位科学大师却不被大多数中国人所熟悉。该书作者的冷峻、客观、几乎不加任何评判的文字做向导,将束星北档案从我们眼前一一翻过,具有震撼力。 -

少年凯歌

在成为著名电影导演之前,他曾有过怎样的人生?陈凯歌亲自执笔,直面他的少年时代。他敢于面对,勇于审视自己,并承认曾经犯过的错误。他的回忆与思考,既富于自省和批判精神,又具有相当的思想深度和历史的鲜活性。深刻的思想、优美的文笔、个人的视角,对成名之前生活、思想、艺术积累的小结,能够启迪我们许许多多的人。 -

1966

本书是中国新文艺大系参考书系一,全书共收集了十九篇专稿,作者都是当代知名的学者、研究者、作家。他们在这些文章中再现了自己的青春岁月,也为我们提供了一个特定年代的真实情况。从真实性情上来说可称史料,而从文学性上来说可称绝妙文章。“联动”、“红成”、“串联”、“红鲁艺”、“革联”……我们将面对的是这一个个似乎远在千年以外的名词。 -

记忆:往事未付红尘

他们是半个世纪前的政坛风云人物,他们代表了中国从政知识分子的学养和风骨,他们不幸成为的“最后一代贵族”。本书真实的再现了先辈们的一时叱咤与一生坎坷,部分还原有历史应该具有的真相。书中讲述了陈独秀、胡适、梁漱溟、张季鸾、陶行知、邵力子、章乃器、张东荪、张申府、康同壁、黄万里、胡风、张庚、翦伯赞等上个世纪初中国政坛风云人物故事。 -

跨过厚厚的大红门

《跨过厚厚的大红门》除收集了章含之晚年的短篇回忆录,也将她早年的成名作《十年风雨情》收纳其中,是一本比较完整的章含之文集。这些回忆文章真实地描述了她的父亲章士钊、丈夫乔冠华的精神世界,记录了他们所处的时代的历史风云。 -

A Single Tear

一九五一年,芝加哥大學博士候選人巫寧坤受邀到北京燕京大學擔任西語系教授。巫寧坤和當時很多知識分子一樣,是愛國主義者,讀左翼書刊(但對共產主義一竅不通),希望為民族貢獻一分力量。他在台灣的哥哥和在香港的姊姊,對他提出嚴重警告,他們把共產黨比作「洪水猛獸」,但阻止不了他的熱情。啟程前夕,李政道為他送行,他愣頭愣腦地問李政道:「你為什麼不回去為新中國工作?」李政道笑笑,答道:「我不願讓人洗腦子。」 被迫經歷一場又一場無可逃脫的政治運動與一連串的政治學習,一九五七年,從美國回到祖國六年之後,巫寧坤被打成「右派」,送到偏遠的北大荒去接受「勞動改造」,拋下年輕的妻子和幼兒。從此他被視為「人民的敵人」,文革期間,又被下放農村再教育,蹲「牛棚」,受盡凌辱、迫害和艱辛,長達二十二年。 《一滴淚》為巫寧坤三十年的生活、受難和思想提供了生動而真實的記述,完整呈現中國知識分子從五○年代初至七○年代末的全幅圖景。他讓歷史栩栩如生,因為每句話都可信;也因為不是控訴,不是吶喊,沒有火氣,讀來更是感人肺腑。 -

一百个人的十年

二十世纪历史将以最沉重的笔墨,记载这人类的两大悲剧:法西斯暴行和“文革”浩劫。凡是这两大劫难的亲身经历者,都在努力忘却它,又无法忘却它。文学家与史学家有各自不同的记载方式:史学家偏重于灾难的史实;文学家偏重于受难者的心灵。本书作者试图以一百个普通中国人在“文革”中心灵历程的真实记录,显现那场旷古未闻的劫难的真相。 一百个普通中国人在“文革“中心灵历程的真实记录,显现那场劫难的真相。 作家冯骥才通过广泛的社会调查,披阅十载,将一代中国人的心灵记忆载入史册。 -

暴風雨的記憶

編者按: 這裏收入的文章選自《暴風雨的記憶——一九六五至一九七零年的北京四中》一書,是曹一凡、維一和我共同編輯的,將由牛津大學出版社 (香港)出版繁體字版,北京三聯書店出版簡體字版。這是北京四中“老三屆”(即六六屆至六八屆初高中)學生關於一段特殊歷史時期的回憶文字的結集。 一九六六年六月“文革”爆發時,他們的年齡只有十三歲到二十歲之間,這場暴風雨不僅中斷了學業,並把他們全都卷了進去。在一所中學的小小舞臺上,展開了一幕幕驚心動魄的歷史場景。 可以說這是我們編的“七十年代”專輯的延伸,一直上溯到六十年代。我相信,通過一所中學的學生們不同視角的追憶與敍述,會進一步豐富那一特殊時期的歷史質感,使任何相關結論都顯得為時過早或過於草率。 北島 二零一一年元月十三日 -

非常与正常

作者选取上海1966-1976年的人口状况作为研究的切入点,是为承担上海“文革”社会生活史的整体研究搭建了一个深远地看到许多社会情状的背景。 -

思痛录

本书是老共产党员韦君宜晚年的回忆录,是继巴金《真话集》之后又一本说真话的书。她在病榻上完成的这本书不是一般的痛定思痛,而是大彻大悟。韦君宜早年毕业于清华大学,她是那个时代中最有理想的激进青年,为了民族救亡,她放弃了出国深造的机会,去了延安。半个世纪的风雨,一次又一次的运动,使她忍不住拿起笔,用知识分子的良知来记述她所经历的时代。她的回忆是真诚的,她的反思带给人新的视角,给人以新的启发和教益。 -

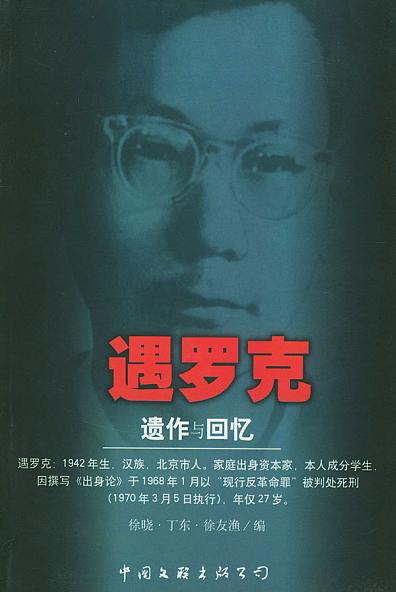

遇罗克遗作与回忆

1966年7月至9月,正当“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的对联风行之际,25岁的北京徒工遇罗克,为了向社会公开其独立思考和向血统论发起挑战,伏案写下了著名的《出身论》等文章。30年岁月并没有封尘遇罗克思想的光华。 该书收集了现存遇罗克大部分遗作,重读其论著,仍能深切地感受到在温和的言词后对平等的竭诚追求。 遇罗克之所以能够“举世皆浊我独清”,与他被剥夺上大学机会,但仍在社会大学学习,并研读大量哲学、历史书籍有关。本书的回忆文章,再现了遇罗克在疯狂的年代中的觉醒之路、抗争之路。 -

大动乱的年代

能够从灾难中总结吸取教训的民族,才是有前途的民族。 史无前例的“文化大革命”是中国革命史上的大悲剧,是国家民族的一场大灾难。但毛泽东为什么要发动这场“文化大革命”?国家主席刘少奇为什么被诬陷致死? “接班人”林彪为什么要叛逃?煊赫一时的“四人帮”为什么变成了阶下囚?……本书都予以详尽研究解答。 该书理顺了“文化大革命”十年混沌一团的历史线索:讲清了“文化大革命”的来龙去脉;剖析了“文化大革命”十年中的失误、弊端、错误;揭露了“文化大革命”中形形色色的假、丑、恶现象;找到了“文化大革命”中正确不能抗拒错误的原因;揭示出“文化大革命”的发动、形成、发展、终结的历史必然。它对“文化大革命”作了一个较有说服力的论述,并以“文化大革命”的惨痛教训教育后人,是一部有历史价值、学术价值,可读性很强的专著。 -

追寻林昭

林昭死于“四人帮”暴力之下,她的死,是正义不灭的象征,是宣示一种思想力的高扬。她面临着种种选择,可以不死,可以有各种各样的活下去的途径,可是她选择了死,为了真理,她抱着“无求生以害仁,有杀身以成仁”之志以赴死。她用死向后人投下了一句气贯长虹的誓言:“历史将宣告我无罪!”刀她用死向后人证明她是正确的。她用死使残害者用尽方法要她屈服的一切图谋伎俩归于泡影! 林昭有一股刚气,说准确一点,一副硬骨头。只要她认定的是对的,便从不回头,不论是她的亲属或好友向她陈说利害,哪怕说得唇敝舌焦,她毅然不为动,她只是义无反顾地咬定自己的观点之可更改。这不是别的,正是林昭最光辉的尊严处,人们纪念她,正是从哪里懂得了人的尊严的神圣准则。 林昭的案件是平反了,尽管不是说得那么彻底,但毕竟将她的冤情得以大白于天下。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友